Les lecteurs attentifs qui ont cliqué, surpris par la double note, entendent Sophie du Chariot de Musique interpréter l'Hymne de la Nouvelle France (disponible sur You Tube) et puisque nous sommes dans les musiquettes allez donc voir Evangéline dans les annexes.

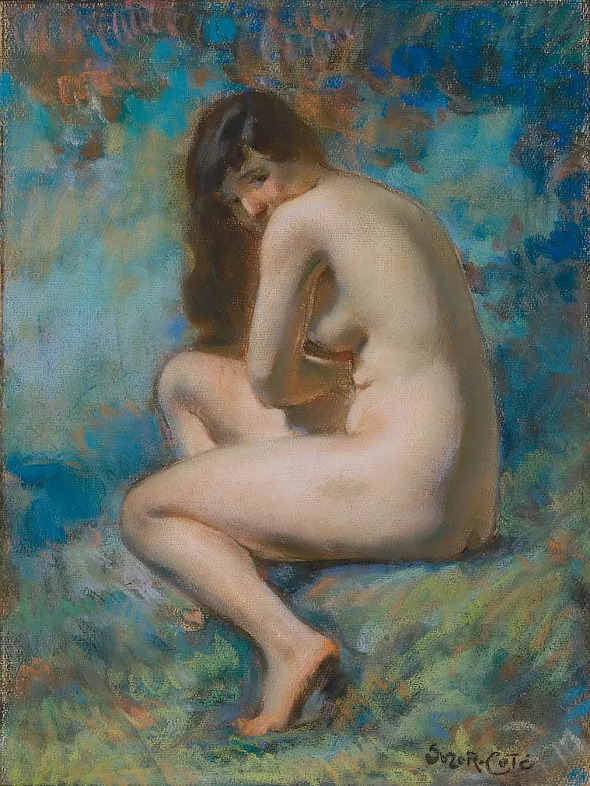

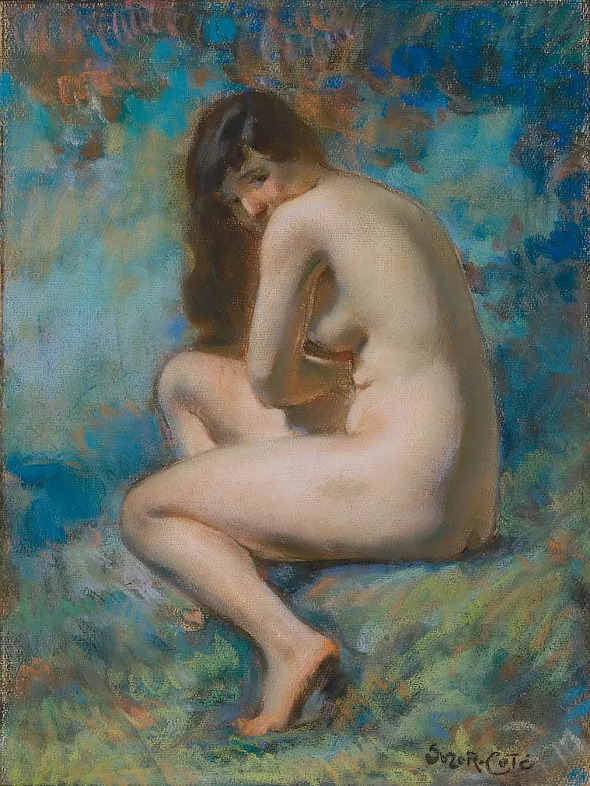

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté 1869-1937

Natif d'Arthabaska (Centre du Québec au sud du Saint-Laurent) sa formation initiale est locale puis se complète à Paris. Beaux arts, Julian, Rodin, il se veut Impressionniste. Son grand nu a pour modèle une amie de Rodin. Il utilise le pastel à partir de 1915 pour des nudités parfois scandaleuses. Sa vaste production de paysages, de moments de l'histoire du Canada et singulièrement de la Nouvelle France en font le grand peintre de la période. Diminué il se retire en Floride pour mourir à Daytona.

Suzor-Coté

Jeune Fille indienne

1915, Pastel, 28,4 x 22 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Suzor-Coté

Etude de nu

1923, Pastel, 37,7 x 21,4 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Suzor-Coté

Étude pour Été ou Nu de profil dans un paysage

1924-25, Pastel, 39,3 x 29 cm

© 2022 Musée des beaux-arts de Montréal

Suzor-Coté

Nuages s'approchant de la rive

1900, Pastel, 51,8 x 66,4 cm

© 2022 Musée des beaux-arts de Montréal

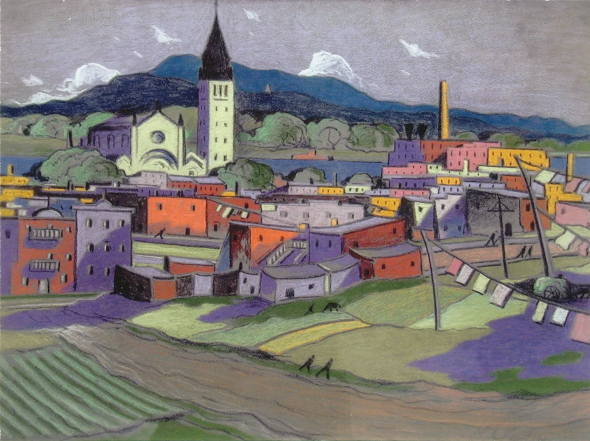

Suzor-Coté

Les Trois-Rivières, rue du Haut-Boc

~1920, Pastel sur papier, 32,5 x 50,5 cm

© 2022 Musée National des beaux-arts du Québec

Une part importante de l'admiration et du respect que vouent les québécois à Suzor-Coté tient à l'illustration qu'il fit de Maria Chapdelaine : 25 dessins au fusain en 1916 puis 10 statues des principaux personnages du roman en 1927, qui en fixent la pîété tout autant que la rudesse et nous montrent l'âpreté des conditions de vie dans la forêt canadienne en cette fin de 19 ème siècle. Ainsi :

Suzor-Coté

La mort de la mère Chapdelaine

1916, Fusain sur papier, 48,2 x 62,5 cm

© 2022 Musée National des beaux-arts du Québec

Suzor-Coté

Maria Chapdelaine

à G. 1925, Bronze, 40 x 15,75 cm. à d. 1922, Terre cuite.

Jean-Paul Riopelle 1923-2002

Au prétexte qu'il a été évoqué succinctement dans les pages générales nous avions omis de parler ici de Riopelle. Maudits français ! La honte nous vient. S'il y a bien un québecois, parfois pastelliste, gloire de la critique locale qui multiplie les rétrospectives et les ouvrages à lui consacrés, c'est Riopelle. Son influence est telle qu'il nous faut y revenir :

Avant de se rendre au musée commençons par le quartier des affaires (il semble qu'il s'y employait fort bien !) : la place Riopelle à Montréal.

Jean-Paul Riopelle

La joute

1969 coulée en 74, Sculpture fontaine, Place Jean-Paul Riopelle, Montréal

Initialement située au stade olympique

Nous allons procéder par périodes :

Débuts : Naissance à Montréal, doué pour le dessin il suit des cours très tôt et réalise alors des paysages (que nous n"avons pu retrouver). De 36 à 41 ce sont les cours de Bisson (professeur de mathématique dans son lycée et allergique aux impressionnistes) qui lui procurent un début de formation académique. Ainsi, les huiles ci-dessous :

Jean-Paul Riopelle

Nature morte au violon

1941, Huile sur toile marouflée sur carton, 35,8 x 27,5 cm

© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2019) Musée des beaux-arts de Montréal

Notez la rigueuer de la signature ; Riopelle a fait Polytechnique, deux années. Il aimait la mécanique, les belles voitures (plus tard, à Paris, il aura une Bugatti) et pratiquera la compétition automobile. Esprit de géométrie dirait Pascal, inhabituel chez un artiste qui s'orientera vers l'abstraction.

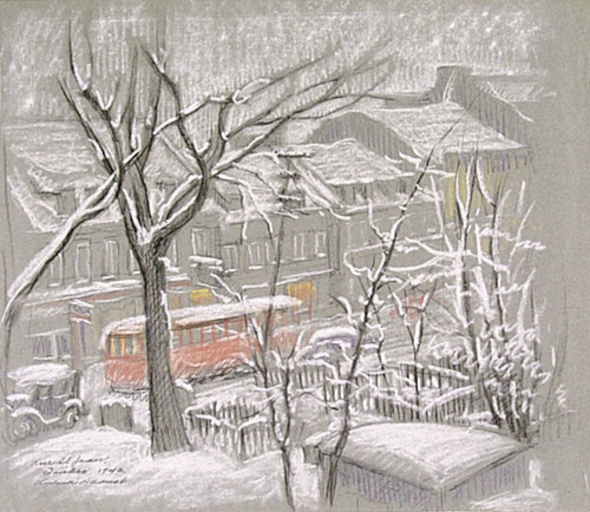

Jean-Paul Riopelle

Saint-Fabien

1944, Huile sur toile collée sur carton, 30,4 x 41 cm

MNBAQ (musée national des beaux-arts du Québec)

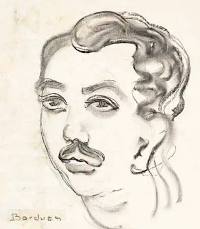

Destiné par sa famille à l'architecture il bifurque vers l'Automatisme en suivant les cours de P-E. Borduas ce qui en fera en 48 un des signataires du Refus Global un manifeste anarcho-libertaire dont vous trouverez le contenu ICI.

L'automatisme est une tentative de réaliser en peinture l'équivalent de l'écriture automatique de Breton, Soupault ou Reverdy.

Jean-Paul Riopelle

Hochelaga

1947, Huile sur toile, 60 x 73 cm

© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2019)

Deux ans plus tard il oublie l'automatisme considérant qu'en vérité un même peintre y ferait en permanence le même tableau, flirte avec l'abstraction lyrique des Mathieu et Zao Wou-Ki et marie les surréalistes européens avec l'expressionnisme abstrait new-yorkais. Au delà des étiquettes Riopelle fait et fera du Riopelle, point.

Migrations : Mariage en 46 avec Françoise Lespérance, danseuse, deux filles Yseult et Sylvie, Paris et allers-retours, Breton, New-York et Connecticut, Venise et São Paulo. Ses oeuvres des années 50 sont qualifiées de "Mosaïques" : il a abandonné le pinceau pour la spatule et tels des tesselles dépose des carrés de peinture, directement sortie du tube ou du pot (c'est parfois de la peinture grand-public). En 53 séparation de Françoise (qui reste à Paris jusqu'en 59), Joan Mitchell nouvelle compagne, sculptures.

Jean-Paul Riopelle

Pavane

1954, Huile sur toile, 300 cm x 550 m

Musée des beaux-arts du Canada, © Succession Jean Paul Riopelle / SODRAC (2018)

Photo : Musée des beaux-arts du Canada

Riopelle est physique, puissant et attire les dames, Françoise danseuse était légère, aérienne, Mitchell peintre est aussi poète, cérébrale, sa peinture est légère, aérienne, transparente. C'est un couple conflictuel qui va durer 25 ans et où l'alcool joue son rôle dégradant mais consolateur. Leur peinture rivalise, s'affronte mais s'influence. Animal, Riopelle empâte tant et plus, la matière est riche, les couleurs sont vives, l'impact saisit le spectateur de cette période, sa meilleure, il donne ensuite l'impression de tâtonner.

Jean-Paul Riopelle

La roue

1954, Huile sur toile, 250 x 300 cm

MNBAM (musée national des beaux-arts de Montréal)Photo Denis Farley

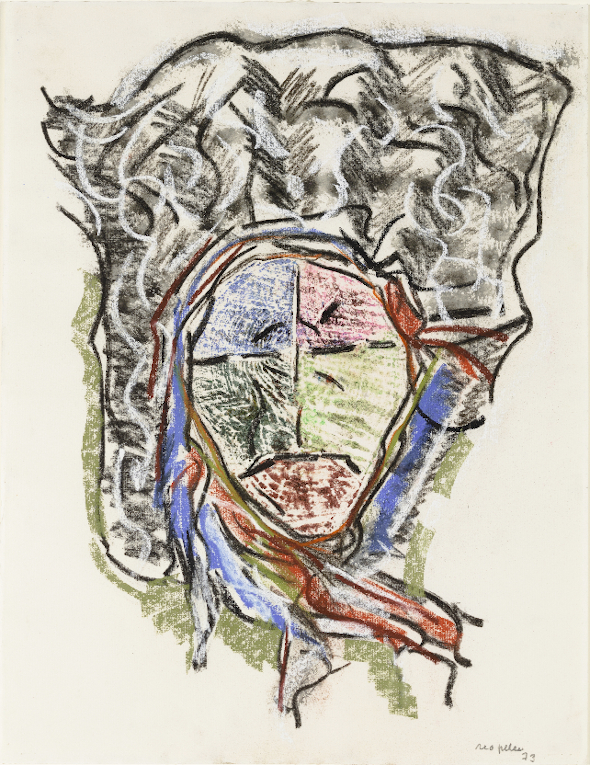

Exploration des techniques : Années 60, il côtoie Sam Szafran et découvre le Pastel, il explore aussi la gravure et l'estampe, le collage et la céramique. Quant à l'amateur il lui arrive de pressentir un fond de figuratif.

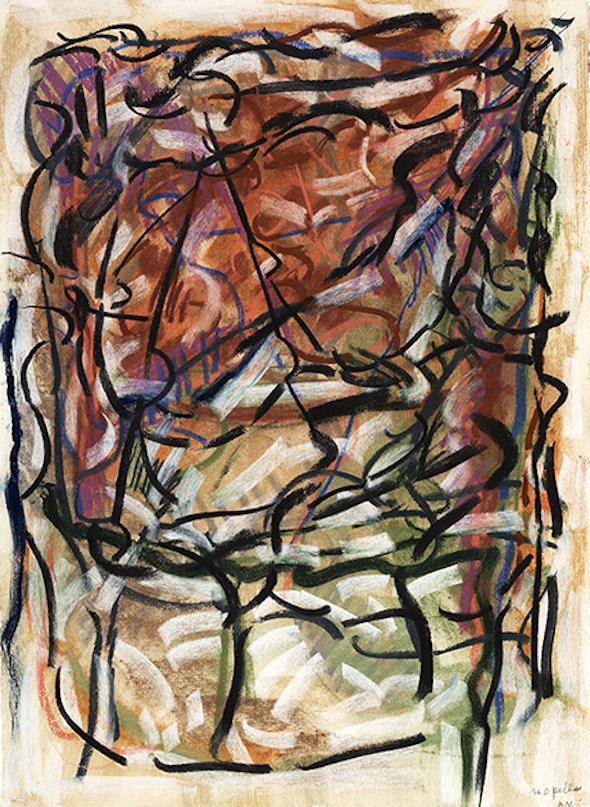

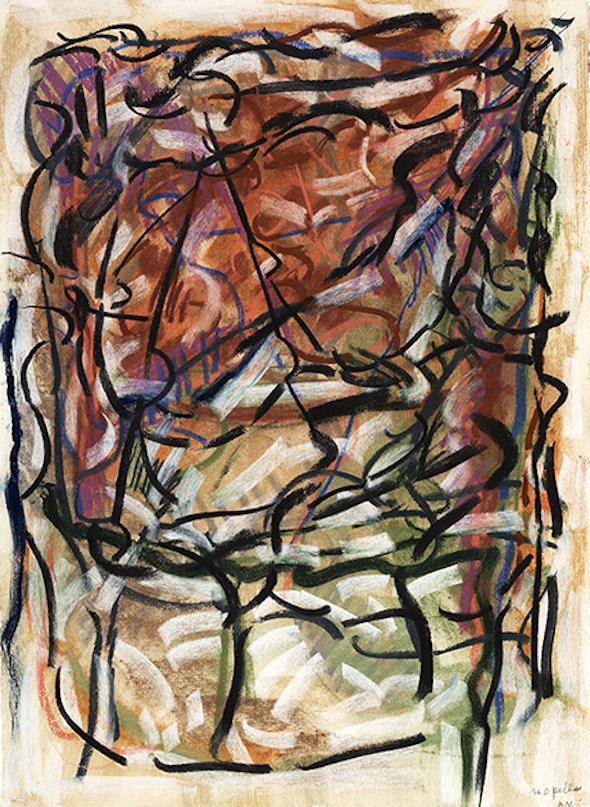

Jean-Paul Riopelle

Sans titre

1968, Pastel sur papier, 67 x 49 cm

Galerie Maeght ©Jean Paul Riopelle / ADAGP

Le Canada lui commande une grande toile pour l'aéroport de Toronto; ce sera Point de Rencontre offert à la France en 89 pour le bicentenaire de la Révolution, il est resté 30 ans à l'Opéra Bastille (vous le trouvez ci-dessous).

Jean-Paul Riopelle

Point de rencontre

1963, Huile, polyptyque (5 panneaux, Quintette), 4,28 x 5,64 m, photo J-Fr. Brière

Exposition, Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, MBAM 2020

Chasse et pêche : années 70, avec son ami Champlain Charest. C'est la rencontre avec le Grand-Nord, les inuits et leurs jeux de ficelles, les oies sauvages qui seront récurrentes jusqu'à la fin et les icebergs (Notons que par moins quarante l'aquarelle est malaisée tandis que le pastel dans sa boite vous réchauffe les doigts). Il se fait bâtir un atelier à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Laurentides au nord de Montréal) se partageant ainsi entre la France et le Canada.

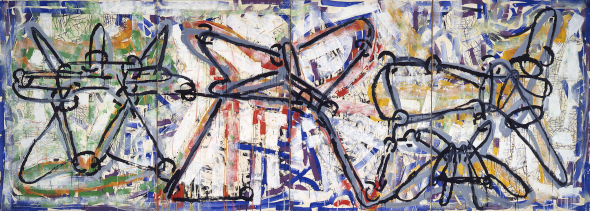

Jean-Paul Riopelle

Avatac

1971, Acrylique sur lithographie marouflée sur toile, 160 x 448 cm (quadripartite)

Galerie Maeght, Paris

L'avatac inuit est un flotteur en peau de phoque relié au harpon. Ajaraaq pour les mêmes sont les jeux de ficelles qui s'entortillent dans les doigts et dont les entrelas en se dénouant évoquent divers épisodes symboliques. Riopelle leur a consacré une série d'ouvrages.

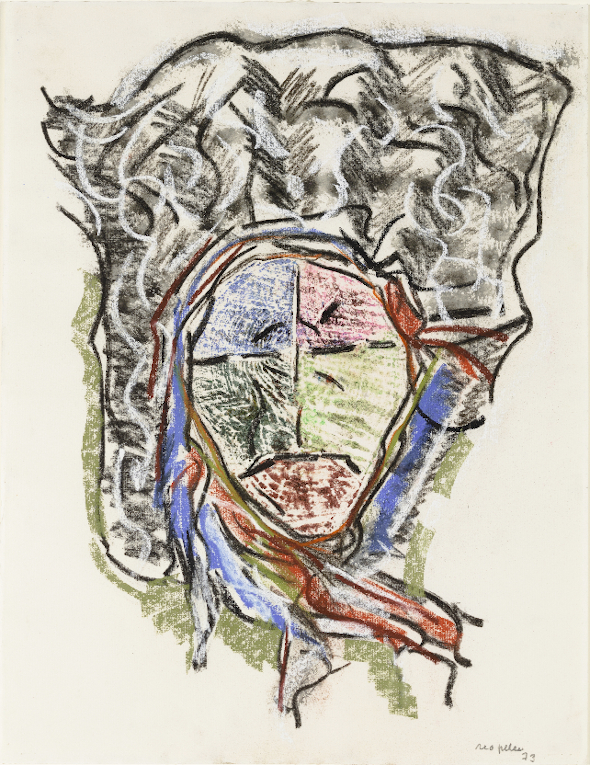

Jean-Paul Riopelle

Sans titre, de la série « Le Roi de Thulé »

1973, Acrylique, gouache et fusain sur papier, 65 x 50 cm

MNBAQ, © Succession Jean Paul Riopelle/SOCAN(2019)

Jean-Paul Riopelle

Soufflé d'oies

1982, Acrylique en aérosol, appelants plastique et carton sur papier collé dans un boîtier en bois, 167,5 x 164,2 cm

MNBAQ, don de Sylvie et Simon Blais

Ouvrons une incidente en lien avec l'arctique et les esquimaux : Yseult, sa fille, auteur du catalogue raisonné de son oeuvre, nous dit qu'il a lu et relu Les Derniers rois de Thulé de Malaurie, ce qui est vraissemblablement à la source de la série Les rois de Thulé ; en 2020 Malaurie a publié Crépuscules arctiques un recueil de ses propres pastels "du Groenland, de la Sibérie jusqu'à la Tchoukotka" dont voici un exemplaire :

Jean Malaurie

Crépuscules arctiques

Pastel, Capté dans Télérama

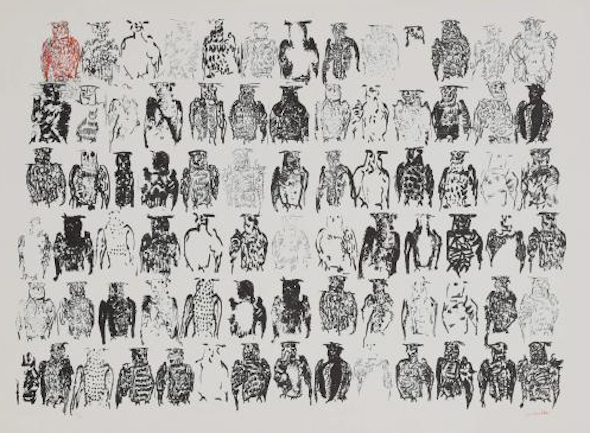

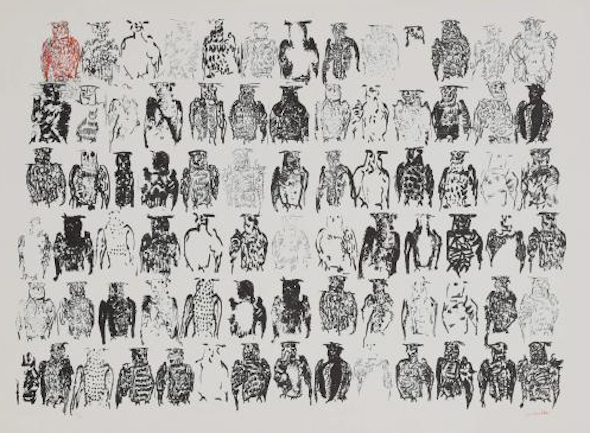

Hiboux. Les hiboux ne constituent pas une période : Riopelle en a fait pendant 60 ans. Voyez ci-dessous : chez Bisson (chasseur qui avait fait empailler une de ses victimes), premières lithographies, sculptures et 79 d'un coup pour enfoncer le clou.

Jean-Paul Riopelle

à gauche: Hibou premier, 1939, huile sur carton entoilé 40,5 x 30 cm, MNBAQ

au centre: Hibou V, 1970, litho en couleurs 76 x 51,5 cm, succession

à droite: Hibou roc, Bronze de 2010 sur un plâtre de 1969 54,8 x 44 x 27,3 cm, Galerie J-F Cazeau Paris

Les Hiboux, 1970, Lithographie sur papier, 76 x 110 cm, sur Auction, photos M. Zavagno

Chouette non ? En 87 le harfang des neiges (ukpik) est choisi comme emblème du Canada.

Dernière décennie. Retour définitif au Québec, il s'installe sur l'île aux grues : sur le Saint-Laurent en aval de l'île d'Orléans et y trouve lumière, vent, nature, des vols de milliers d'oies blanche et Huguette Vachon qui ne l'était plus (pure supputation personnelle) sa dernière compagne. La pointe de l'île (l'île aux oies) est devenue la Réserve Naturelle Jean-Paul Riopelle.

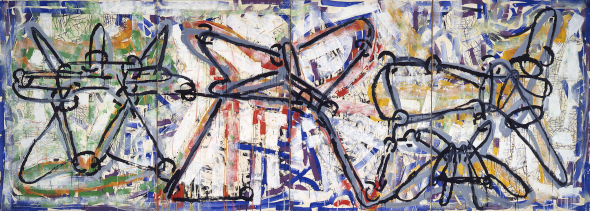

Jean-Paul Riopelle

L'isle heureuse

1992, Technique mixte sur 2 panneaux de bois, 154,3 x 203,2 cm

© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2019). Collection privée.

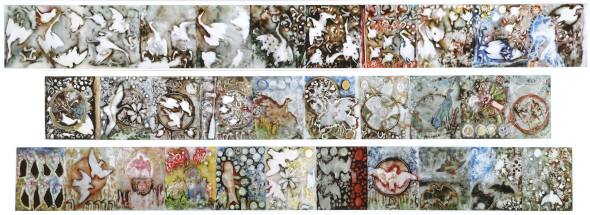

A la nouvelle de la mort de Joan Mitchell en 92 il va peindre l'Hommage à Rosa Luxemburg une fresque gigantesque de plus de quarantre mètres, sur trois rouleaux de toile de 155 cm de large.

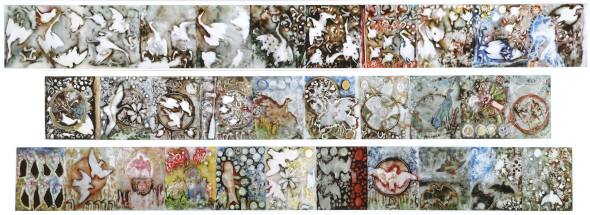

Jean-Paul Riopelle

Hommage à Rosa Luxemburg*

1992, Huile, Acrylique et peinture en aérosol sur toile, 155 cm x 40,39 m

MBAM© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020)

Nous hésitons à gloser sur ce monument, tant a été dit. Testament ? Joan censée avoir été surnomée Rosa Malheur ce qui aurait été fort indélicat ! En 92 l'URSS est tombée depuis un an, il faudrait avoir été un marxiste borné pour croire encore aux "lendemains qui chantent", or Riopelle est tout sauf idiot. Provocateur, oui, et puis sa fin de vie est marquée par le laisser-aller. Alors cette bande dessinée murale est-elle simplement le film de sa vie, de leur vie, avec des envols et des chutes, des regrets assurément. Fermons le chapître par une photo destinée à vous montrer l'ampleur du propos :

Musée national des beaux arts du Québec, couloir souterrain vers le pavillon Pierre Lassonde.

* NB. Rosa Luxemburg 1871-1919, juive polonaise née russe, passée en suisse puis devenue allemande, militante socialiste, agitatrice marxiste qui critiqua les débuts de la révolution soviétique, extrémiste de la ligue Spartakiste elle est assassinée par l'armée en 1919.

En quittant les automatistes et Riopelle qui les dédaignait depuis longtemps voyons à quoi menait le délire haineux du responsable :