Ce que vous avez pu lire sur la cuve de pastel au cours des pages précédentes, est une extrapolation. En effet ces

techniques sont décrites avec précision depuis le 18 ème siècle*, une époque où la cuve de pastel était entretenue par des apports réguliers

d'indigo. Celui-ci, en provenance d'Amérique centrale, des Indes ou des îles de l'océan Indien, était importé depuis le milieu du 17ème.

Avant l'arrivée de l'indigo aucun texte n'est disponible.

Ce site étant consacré au pastel laissons de côté ce qui concerne l'indigotier, sa culture, la récolte et la préparation de l'indigo, pur à 45%

dans le meilleur des cas, qui arrivait dans l'atelier de teinture. Néanmoins nous allons nous attarder sur l'indigo car pour ceux qui font

peut-être de la prose sans le savoir il est temps de préciser que la matière colorante du pastel, c'est ... l'indigo

.

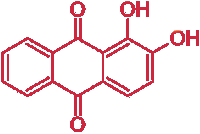

C16H10N2O2 ou 2(C8H5N0) |

Indoxyl-5-cétoglucoside |

Une certaine confusion règne dans la nomenclature des molécules qui nous concernent ici. Les teinturiers, les chimistes

puis les médecins et biologistes y ont, pendant 3 siècles, apporté leur contribution.

Essayons d'être clairs : dans la plante existe un sucre complexe (glucoside) incolore et soluble dans l'eau, souvent nommé indican.

Celui-ci en présence d'eau et d'un acide faible se décompose en sucre et en colorant insoluble. Oui, vous avez raison de sursauter, il n'existe

pas de colorant insoluble en teinturerie. Pour qu'il y ait teinture le colorant doit être dissout (c'est pas cher) dans le solvant et le tissu

ou la fibre doit pouvoir y être mouillé (d'où le mordançage). C'est bien là toute la complexité de la cuve de pastel.

Ce "colorant insoluble" peut être réduit en un colorant soluble mais incolore !!! Une fois la fibre textile imprégnée de cet "indigo

blanc" une oxydation le transforme en "indigo bleu". Magique. Comme en devenant bleu il est redevenu insoluble on

comprend que la couleur résiste aux lavages (bon et grand teint).

|

(C6 H12 O6) |

Avant de quitter la teinture pour la peinture nous vous proposons un tour rapide des principaux pigments du grand et bon teint ainsi que ceux du petit teint. Notons qu'il s'agit d'une distinction affectant la seule laine.

Grand teint

Nous savons donc que le grand teint est obtenu par l'usage d'un colorant insoluble rendu soluble le temps de la teinture puis qui redevient insoluble pour durer et résister aux lavages. Il n'y en a que trois : le pastel, la garance et la gaude; bleu, rouge, jaune, trois couleurs primaires qui permettent d'obtenir toutes les autres.

La racine de la garance fournit l'alizarine qui colore en rouge depuis l'Egypte antique, du Japon à l'Europe en passant par l'Asie centrale. Les curieux peuvent trouver ICI une recette d'apéritif à base de garance.

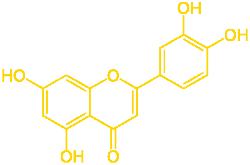

La gaude, un réséda, contient un flavonoïde la lutéoline désormais obtenu par synthèse. Si vous passez en Bresse et aimez la "gaudriole" profitez-en pour manger des gaudes; ce sont des pâtisseries roboratives, spécialités locales qui n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons !

Gaude |

Garance |

Petit teint

Ce sont :