ANNEXES

| Retour | Journal de Marie Bashkirtseff t. 2 | Tome 1 |

Fourni par Gallica, complété, et mis en page par nos soins.

La carte, la table des matières et les illustrations sont également de notre fait.

Table dynamique, les éléments sont des liens.

1877

Dimanche 9 septembre 77.

J'ai pleuré dans la journée. Le commencement de ma vie saccagée me fait de la peine. Dieu me garde de passer pour une divinité incomprise, mais je suis malheureuse ! Bien des fois j'ai voulu me reconnaître « frappée d'un mauvais sort », et chaque fois je me suis révoltée contre cette horrible pensée…

Nunquam anathematis vinculis exuenda !

Il y en a à qui tout réussit, tandis qu'à d'autres tout devient mauvais. Et contre cette vérité il n'y a rien à dire. Et c'est justement là l'horreur de la chose !

J'aurais pu depuis trois ans travailler sérieusement, mais à treize ans, je courais après l'ombre du duc de H..., chose déplorable à avouer. Je ne m'accuse pas, parce que je ne me gaspillais pas sciemment. Je me regrette, mais je ne me reproche pas tout. Les circonstances combinées avec mon libre arbitre, continuellement gêné pourtant, avec mon ignorance ; mon exaltation qui se croyait du scepticisme acquis par une expérience de quarante ans, m'ont ballottée on ne sait où et le diable sait comment ! D'autres, dans des circonstances semblables, auraient pu rencontrer des appuis solides qui auraient permis le travail à Rome ou ailleurs, ou bien un mariage. Moi, rien.

Je ne regrette pas d'avoir vécu à ma guise, il serait étrange de le regretter, sachant bien qu'aucun conseil ne me sert à rien. Je ne crois qu'à ce que j'éprouve.

Lundi 10 septembre 77.

Demain matin nous partons. J'aime bien Schlangenbad. Les arbres sont superbes, l'air doux. On ne rencontre personne si on veut.

Je connais tous les sentiers, toutes les allées. On serait heureux, si on pouvait se contenter de Schlangenbad.

Mes mères ne me comprennent pas. Dans mon désir d'aller à Rome, elles voient les promenades du Pincio, l'Opéra, et « des leçons de peinture ». Et si je passais toute ma vie à leur expliquer mon enthousiasme, elles le comprendraient peut-être, mais comme une chose inutile, une fantaisie à moi... Les petites misères de tous les jours les ont absorbées... et puis on dit qu'il faut être né avec l'amour de tout cela, autrement on ne comprend jamais, quelque spirituel, distingué et excellent qu'on soit. Mais, n'est-ce pas moi plutôt qui suis bête ?

Je voudrais être fataliste.

Paris. — Mercredi 19 septembre 77.

J'ai relu mes tripotages avec A...(Pietro Antonelli) et j'ai bien peur qu'on ne me prenne pour une idiote ou pour une personne un tant soit peu légère. Légère, non. Je suis d'une honnête famille... qu'est-ce que je dis ?

Je n'étais que bête. Ne pensez pas que je me dise bête par gentillesse ou coquetterie. Je le dis avec la plus profonde tristesse, car j'en suis convaincue.

Et c'est moi qui voulais avaler le monde ?... A dix-sept ans je suis un être blasé, on ne sait pas ce que je suis. Je sais que je suis bête, A... en est la preuve.

Et pourtant quand je parle, j'ai de l'esprit; jamais quand il en faut, c'est vrai, mais…

Jeudi 20. — Vendredi 21 septembre 77.

Profond dégoût de moi-même. Je hais tout ce que j'ai fait, dit et écrit. Je me déteste parce que je n'ai justifié aucune de mes espérances. Je me suis trompée.

Je suis bête, je manque de tact et j'en ai toujours manqué. Désignez-moi une parole d'esprit ou un acte raisonnable de moi. Rien que de la bêtise ! Je me croyais spirituelle, je suis absurde. Je me croyais hardie et je suis peureuse. Je me croyais du talent et je ne sais où je l'ai mis. Et avec ça, la prétention d'écrire des choses charmantes ! Ah l mon Empereur ! vous prendrez peut-être pour de l 'esprit ce que je viens de dire; ça en a l'air, mais ça n'en est pas. J'ai l'adresse de me juger exactement, ce qui fait croire à de la modestie et à un tas de choses. Je me hais !

Samedi 22 septembre 77.

Je ne sais comment cela se fait, mais je crois que j'ai envie de rester à Paris. Il me semble qu'une année d'atelier Julian ferait bien comme base.

Mardi 2 octobre 77.

C'est aujourd'hui que nous déménageons au 71 des Champs-Élysées. Malgré tout ce remue-ménage, j'ai eu le temps d’aller à l’atelier Julian, le seul sérieux pour les femmes. On y travaille tous les jours de huit heures à midi et d'une heure à cinq heures. Un homme nu posait, lorsque M. Julian m'a conduite dans la salle.

Mercredi 3 octobre 77.

Le mercredi m'étant un jour favorable et celui d'aujourd'hui n'étant pas un 4, qui m'est défavorable, je m'empresse de commencer autant de choses que possible.

J'ai ébauché au crayon une tête de trois quarts chez Julian, en dix minutes, et il me dit qu'il ne s'attendait pas à voir si bien pour une commençante. Je suis partie de bonne heure, je tenais seulement à commencer aujourd'hui. Nous allons au Bois ; je cueille cinq feuilles de chêne et vais chez Doucet qui en une demi-heure me fait un délicieux petit scapulaire bleu. Mais que désirer ?... — Être millionnaire ? Retrouver ma voix ? Obtenir le prix de Rome, en me présentant sous un nom d'homme ? Épouser Napoléon IV ? Entrer dans le grand monde ?

Je désire le prompt retour de ma voix.

Jeudi 4 octobre 77.

La journée est vite passée quand on dessine de huit heures à midi et d'une à cinq. Le trajet seul mange presqu’une heure et demie, et puis j'ai été un peu en retard, de sorte qu'il n'y eu que six heures de travail.

Quand je pense aux années, des années entières que j'ai perdues ! De colère on est tenté de tout envoyer au diable..... Mais ce serait encore pis. — Allons, être misérable et abominable, sois contente d'être enfin arrivée à commencer ? A treize ans j'aurais pu commencer ! Quatre ans !

J'aurais fait des tableaux d'histoire, si j'avais commencé il y a quatre ans. Ce que je sais ne fait que me nuire. C'est à refaire.

J'ai été obligée de recommencer deux fois la tête de face avant de satisfaire. Quant à l'académie, cela se fit de soi-même et M. Julian n'a pas corrigé une ligne. Il n'était pas là quand j'arrivai, c'est une élève qui me dit comment commencer ; je n'avais jamais vu d'académie.

Tout ce que je faisais jusqu'à présent n'était qu'une mauvaise blague !

Enfin je travaille avec des artistes, de vrais artistes qui ont exposé au Salon et dont on paye les tableaux et les portraits, qui donnent même des leçons.

Julian est content, de mon début. « A la fin de l'hiver vous pourrez faire de très beaux portraits » m'a-t-il dit.

Il dit que ses élèves femmes sont quelquefois aussi fortes que ses élèves hommes. J'aurais travaillé avec ces derniers, mais ils fument, et d'ailleurs il n'y a pas de différence. Il y en avait lorsque les femmes n'avaient, que le modèle habillé ; mais du moment qu'elles font l'académie, l'homme nu, c'est la même chose.

La bonne de l'atelier est comme on les décrit dans les romans.

— J'ai été toujours avec les artistes, dit-elle, et je ne suis plus du tout bourgeoise, je suis artiste.

Je suis contente, contente !

Vendredi 5 octobre 77.

— Vous avez fait ça seule ? demandé M. Julian en entrant dans l'atelier.

— Oui, monsieur.

J'étais rouge comme si j'avais menti.

— Eh bien... je suis très content, très content.

— Oui ?

— Très content.

Et moi donc ! Sans conseils.... Je suis encore éblouie de la supériorité des autres sur moi, mais j'ai déjà moins peur. Ce sont des femmes qui ont trois, quatre ans d'atelier, de Louvre, d'études sérieuses.

Samedi 6 octobre 77.

Je n'ai vu personne, puisque j'étais à l'atelier.

— Soyez tranquille, me dit Julian, vous ne resterez pas longtemps en route.

Et lorsque maman est venue me chercher à cinq heures du soir, il lui a dit à peu près ceci :

« J'ai cru que c'était un caprice d'enfant gâtée, mais je dois avouer qu'elle travaille vraiment, qu'elle a de la volonté et qu'elle est bien douée. Si cela continue, dans trois mois ses dessins pourront être reçus au Salon. »

Chaque fois qu'il vient corriger mon dessin, il demande si je l'ai fait seule, avec une certaine défiance.

Je crois bien, seule ! Je n'ai jamais demandé de conseil à aucune des élèves que pour commencer l'académie.

Je me fais un peu à leurs façons... artistiques.

A l'atelier tout disparaît ; on n'a ni nom ni famille ; on n'est plus la fille de sa mère, on est soi-même, on est un individu et on a devant soi l'art, et rien d'autre. On se sent si content, si libre, si fier !

W.D. Hamilton

12è duc de Hamilton

Enfin, me voilà comme je voulais être depuis longtemps. Je l'ai si longtemps désiré que je ne crois pas encore y être.

A propos ! savez-vous qui j'ai rencontré aux Champs-Elysées ?

Tout bonnement le duc de H... (Hamilton) occupant tout un fiacre. Le beau jeune homme un peu fort, aux cheveux cuivrés et à la moustache fine est devenu un gros Anglais très rouge avec des favoris roux à partir de l'oreille jusqu'au milieu de la joue que ...

Quatre ans pourtant... changent un homme. Au bout d'une demi-heure je n'y pensais plus.

Sic transit gloria Ducis.

Comme j'étais exaltée !

Lundi 8 octobre 77.

Pour la tête, un nouveau modèle, c'est-à-dire le matin. Une espèce de chanteuse de café-chantant qui a chanté pendant les repos. Et l'après-midi une jeune fille pour l'académie.

On dit qu'elle n'a que dix-sept ans, mais je vous assure que sa taille est joliment endommagée. On dit que ces gredines mènent une vie impossible.

La pose est difficile, j'ai de la peine.

Ce qui rend les hommes honteux de leur nudité, c'est qu'ils ne se croient pas parfaits. Si on était sûr de n'avoir ni une tache sur la peau ni un muscle mal fait, ni des pieds déformés, on se promènerait sans vêtement et on n'aurait pas honte. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est cela, et pas autre chose, qui rend honteux. Peut-on résister de montrer quelque chose de vraiment beau et dont on peut être fier ? Qui a jamais gardé pour soi un trésor où une beauté sans s'en vanter, à commencer par le roi Candaule ? Mais autant on se contente facilement de sa figure, autant on est instinctivement scrupuleux quant à son corps.

La pudeur ne disparaît que devant la perfection, la beauté étant toute-puissante. Et du moment où l'on trouve à dire autre chose que : « C'est beau ! » c'est que ça ne l'est pas tout à fait. Et il y a place pour le blâme et pour tout.

La coquine de l'atelier avait les doigts droits et jolis, mais gros et tout le pied empâté, quoique régulier et pas grand.

Je disais tout à l'heure que la beauté complète affranchissait de tout, et c'est ainsi pour chaque chose parfaite. Une musique qui vous laisse remarquer les défauts de la mise en scène n'est pas parfaite. Un acte d'héroïsme qui, sur le moment, laisse dans vos sens quelque place pour autre chose que l'admiration, n'est pas l'acte le plus héroïque que vous ayez rêvé. Il faut que ce que vous voyez ou entendez soit assez grand pour occuper tout votre être, alors c'est tout-puissant.

Du moment qu'en voyant une femme nue vous vous dites que c'est mal, cette femme n'est pas la dernière expression de la beauté, puisque vous avez de la place pour une autre idée que celle qui devrait vous passer au cerveau par les yeux. Vous oubliez que c'est beau pour remarquer que c'est nu. La beauté n'était donc pas assez complète pour vous occuper tout à fait. Alors ceux qui se montrent ont honte et ceux qui regardent sont choqués.

On a honte parce qu'on sait que les autres trouvent cela mal ; mais s'ils ne le trouvaient pas mal, c'est que ce serait une chose reçue, dont par conséquent on n'aurait pas honte.

Donc voici : La perfection et la beauté absolues anéantissent et même empêchent le blâme de naître, et par conséquent suppriment la pudeur.

Mardi 9 octobre 77.

J'ai dessiné ma chanteuse de tout près et en raccourci. J'ai la plus mauvaise place de l'atelier pour cette semaine, étant venue tard lundi.

— Mais ce n'est pas du tout mal, a dit Julian, je suis même étonné que vous l'ayez faite ainsi. C'est la pose la plus difficile, et comment pouvez-vous travailler de si près ? Allons, je vois que ça marchera sur des roulettes.

Voilà mon monde. Les miens sortent et vont au théâtre, moi, je dessine en attendant le carnaval à Naples, si mes idées ne changent pas et si rien de nouveau ne survient.

Mercredi 10 octobre 77.

Ne pensez pas que je fasse des merveilles parce que M. Julian s'étonne. Il s'étonne parce qu'il s'attendait à des fantaisies de fille riche et de commençante. L'expérience me manque, mais ce que je fais est juste et ressemblant. Quant à l’exécution, elle est ce qu'elle peut être au bout de huit jours de travail.

Toutes mes camarades dessinent mieux que moi, mais aucune ne fait aussi ressemblant et aussi juste. Ce qui me fait croire que je ferai mieux qu'elles, c’est que tout en sentant leurs mérites je ne me contenterai pas de faire comme elles, tandis que généralement celles qui commencent, disent toujours : Si seulement je pouvais dessiner comme telle ou telle !

Elles ont la pratique, l'étude, l'expérience, mais ces filles de quarante ans ne feront jamais plus qu'elles ne font aujourd'hui. Celles qui sont jeunes... dessinent bien et ont du temps, mais pas d'avenir.

Je n'arriverai peut-être pas, mais ce ne serait que par impatience. Je me tuerais pour ne pas avoir commencé il y a quatre ans et il me semble que c'est trop tard.

Nous verrons.

Jeudi 11 octobre 77.

On a beau se dire que cela ne sert à rien de regretter ce qui est passé, à chaque instant je me dis : Comme tout serait bien si j'avais étudié depuis trois ans! A présent je serais déjà une grande artiste et je pourrais, etc., etc.

M. Julian a dit à la bonne de l'atelier que Schaeppi et moi donnions le plus d'espérances. Vous ne savez pas qui est Schaeppi ? Schaeppi, c'est la Suissesse. Hein ! quel langage ! Donc, M. Julian a ajouté que je puis devenir une grande artiste.

Je sais cela par Rosalie.

Il fait si froid, je me suis enrhumée, mais je pardonne tout cela pourvu que je dessine.

Et dessiner, pourquoi ?

Pour... tout ce que je pleure depuis le commencement du monde ! Pour tout ce qui m'a manqué et me manque ! Pour arriver par mon talent, par... par tout ce que vous voulez, mais arriver ! Si j'avais tout cela, peut-être ne ferais-je rien ?

Vendredi 12 octobre 77.

— Vous savez, monsieur, dis-je à Julian, je suis toute découragée. Une dame me disait hier encore que je ne devais pas travailler, n'ayant aucun talent.

— Elle a dit ça, cette dame ?

— Mais oui, et sérieusement.

— Eh bien, vous pouvez lui dire que si dans trois mois, trois mois ce n'est pas bien long, que si dans trois mois vous ne faites pas son portrait de face, de trois quarts ou de profil, comme elle veut enfin, et un portrait pas mal fait, entendez-vous ? ressemblant et pas mal fait ? Eh bien, elle verra. Dans trois mois, et si je le dis ici de façon que toutes ces dames peuvent m'entendre, c'est que je ne dis pas une chose bien colossale, mais sûre.

Ce sont ses propres paroles, dites avec ce reste d'accent marseillais que vingt ans de Paris n'ont pu effacer complètement, et tant mieux. J'aime bien l'accent méridional.

Samedi 13 octobre 77.

C'est le samedi que vient à l'atelier M. Tony Robert-Fleury, le peintre qui a fait le dernier Jour de Corinthe, acheté par l'État et placé au Luxembourg. D'ailleurs les premiers artistes de Paris viennent de temps en temps nous donner des conseils.

J'ai commencé mercredi passé et samedi de la même semaine il n'a pas pu venir, de sorte que c'est la première fois pour moi. Quand il fut arrivé à mon chevalet et énonça ses observations, je l'interrompis :

— Pardon Monsieur..., j'ai commencé il y a dix jours...

— Où avez-vous dessiné avant ? demanda-t-il en regardant mon dessin.

— Mais nulle part.

— Comment, nulle part ?

— Oui, j'ai pris trente-deux leçons de peinture pour m'amuser...

— Ça ne s'appelle pas étudier.

— Je sais monsieur, aussi...

— Vous n'avez jamais dessiné d'après nature avant de venir ici ?

— Jamais, monsieur.

— Ce n'est pas possible.

— Mais je vous assure...

— Vous n'avez jamais eu de conseils ?

— Si... Il y a quatre ans j'ai pris des leçons comme une petite fille, on me faisait copier des gravures.

— Ce n'est rien cela, ce n'est pas de cela que je parle.

Et comme il paraissait encore incrédule, j'ai dû ajouter :

— Je vous en donne ma parole d'honneur, si vous le voulez.

— Eh bien, c'est que vous avez des dispositions tout à fait extraordinaires, vous êtes particulièrement douée et je vous conseille de travailler.

— Je ne fais que ça depuis dix jours... Voulez-vous voir ce que j'ai fait avant cette tête ?

— Oui, je vais finir avec ces demoiselles et je reviens.

— Eh bien, dit-il, ayant visité trois ou quatre chevalets, montrez, mademoiselle.

— Voici, monsieur, dis-je, en commençant par la tête d'Archangélo, et comme je ne voulais lui en montrer que deux, il me dit :

— Non, non, montrez-moi tout ce que vous avez fait.

Je montrai donc l'académie homme, pas finie, puisque commencée jeudi passé ; la tête de la chanteuse vue en dessous, à laquelle il trouva beaucoup de caractère ; un pied, une main et l'académie d'Augustine.

— Vous avez fait cette académie-là, seule ?

(l'Espagnole)

— Oui, et je n'avais jamais non seulement fait, mais vu des académies...

Il souriait et n'en croyait rien, de sorte que j'ai dû de, nouveau donner ma parole d'honneur, et il dit de nouveau :

— C'est étonnant et ce sont là des dispositions tout à fait extraordinaires. Cette académie n'est pas du tout mal, du tout, et cette partie-là est même bien. Travaillez, mademoiselle..... etc., etc.

Suivent les conseils. Les autres ont entendu tout cela et j'ai excité des jalousies, parce qu'aucune d'entre elles n'a rien entendu d'équivalent, elles, des élèves de un an, deux, trois ans, qui font des académies avec des modelés superbes et qui peignent au Louvre ! Sans doute on leur en demande plus qu'à moi, mais aussi on pouvait leur dire l'équivalent dans un autre genre...

C'est donc vrai et je ne... je ne veux rien dire, je n'aurais qu'à me porter malheur... mais je me recommande à Dieu. J'ai si peur !...

Cela m'a valu dans l'après-midi une ruade à la troisième personne. L'Espagnole, — bonne fille d'ailleurs, la plus complaisante du monde, avec la rage de la peinture dans la tête, ne voyant pas très juste pourtant, — donc l'Espagnole, parlant d'une Hollandaise quelconque, dit que lorsqu'on arrivait dans un atelier, on étonnait toujours en faisant de rapides progrès ; que ce peu, qui est beaucoup pour ceux qui ne savent rien, s'acquérait vite, que ce n'est que lorsqu'on savait quelque chose, qu'on avait le plus à apprendre.

Avec ça qu'il n'y a pas deux ou trois commençantes en ce moment ! Est-ce qu'elles progressent comme moi ?

Samedi 13 octobre 77.

Résumons et terminons nos succès.

— Eh bien, mademoiselle ? s'écria Julian en se croisant les bras devant moi.

J'eus même comme peur et lui demandai en rougissant ce qu'il y avait.

— Mais c'est magnifique : vous travaillez le samedi jusqu'au soir quand, tout le monde fait un peu relâche !

— Et oui ! monsieur, je n'ai rien à faire, il faut bien que je fasse quelque chose.

— C'est beau. Vous savez que M. Robert-Fleury n'a pas été du tout mécontent de vous ?

— Oui, il me l'a dit.

— Ce pauvre Robert-Fleury, il est encore un peu souffrant.

Et le maître, s'installant au milieu de nous, se mit à causer... ce qu'il fait rarement et ce qu'on apprécie beaucoup.

Après sa visite chez nous, ce pauvre Robert-Fleury a causé avec ce bon Julian. Or, je voulais savoir encore quelque chose, ne m'attendant qu'à des choses flatteuses.

J'allai donc trouver le maître comme il venait corriger le dessin d'une adorable petite blonde qui commence dans le salon supplémentaire.

— Monsieur Julian..... dites-moi ce que M. Robert-Fleury vous a dit de moi... Je sais, je sais que je ne sais rien, mais il a pu juger... un peu, comment je commence, et si...

— Si vous saviez ce qu'il m'a dit de vous, mademoiselle, vous rougiriez un peu...

— Allez toujours, monsieur, je vais tâcher d'écouter sans trop...

— Il m'a dit que c'était très intelligemment fait, que...

— Il ne voulait pas croire que je n'avais jamais dessiné.

— Mon Dieu, non. Et en me parlant il était encore un peu incrédule, de sorte que j'ai dû lui dire comment vous m'aviez fait la tête d'Archangelo, que je vous avais fait recommencer... Vous vous souvenez, c'était tout comme ça... comme de quelqu'un qui ne sait rien, enfin.

— Oui, monsieur.

Et nous rions. Ah ! c'est si amusant !

Maintenant que les surprises, les étonnements, les encouragements, les incrédulités, toutes ces choses ravissantes pour moi sont passées, maintenant va commencer le travail.

Madame D... (Doubelt) a dîné chez nous. J'ai été calme, réservée, silencieuse, à peine aimable. Je n'ai plus de pensée que pour le dessin.

Tout en écrivant, je m'arrêtais et songeais à tout le travail qu'il faudra, au temps, à la patience, aux difficultés...

On ne devient pas grand peintre comme on le dit ; outre le talent, le génie, il y a encore cet impitoyable travail mécanique … Et une voix m'a dit : Tu ne sentiras ni le temps, ni les difficultés, et tu arriveras sans t'en douter !

Et tenez, je crois à cette voix ! Elle ne m'a jamais trompée et elle m'a annoncé bien assez de malheurs pour que cette fois elle mente. J'y crois et je sens que j'ai raison d'y croire.

Je serai prix de Rome !

Lundi 15 octobre 77.

Voici nos modèles pour la semaine :

Le matin, une enfant de onze ans aux cheveux cuivrés d'une nuance casserole, très intéressante, pour la tète.

Pour l'après-midi, c'est un nommé Percichini pour l'académie.

Et le soir, — car, ce soir, il y eut l'ouverture des cours du soir, de huit à dix heures, — un autre homme aussi pour l'académie.

M. Julian a été tout ébahi de me voir là. Le soir il a travaillé avec nous et cela m'a bien amusée.

On a un peu plaisanté sur la politique et sur toute ces choses. Les actualités sont facilement piquantes. Mais comme il ne voulait pas dire son opinion, je lui ai joué la Marseillaise.

Voyons, combien étions-nous ce soir ? Moi, la Polonaise, Farhammer, une Française, Amélie (l'Espagnole) et une Américaine, et puis le maître.

Dina assistait. C'est si intéressant. La lumière frappe si bien sur le modèle, les ombres sont si simples !

Mardi 16 octobre 77.

M. Robert-Fleury est venu dans l'après-midi et m'a accordé une attention spéciale.

J'ai, comme d'habitude, passé toute la journée à l'atelier, de neuf heures à midi et demi. Je ne parviens pas encore à arriver à huit heures justes.

A midi, je pars, déjeune, et reviens à une heure vingt jusqu'à cinq heures, et le soir de huit à dix. Celai me fait neuf heures par jour.

Cela ne me fatigue pas du tout ; si on pouvait matériellement plus, je ferais plus. Il y a des gens qui appellent cela travailler. Je vous assure que, pour moi, c'est un jeu, je le dis sans fanfaronnade. C'est si peu, neuf heures, et dire que je ne pourrai pas le faire tous les jours, parce que c'est loin des Champs-Élysées à la rue Vivienne, et puis, parce que souvent, personne ne veut m'accompagner le soir, que cela me fait rentrer à dix heures et demie, et jusqu'à ce que je m'endorme il est minuit et le lendemain je perds une heure. D'ailleurs, en faisant régulièrement le cours de huit à midi et d'une heure à cinq, j'aurai huit heures.

L'hiver, il fera sombre à quatre heures ; eh ! bien, alors, je viendrai le soir absolument.

Nous avons toujours un coupé le matin et le landau pour le reste de la journée.

C'est que, voyez-vous, il s'agit de faire, en une année, le travail de trois. Et comme je vais vite, ces trois années renfermées en une seule représenteront six années au minimum d'une intelligence ordinaire.

Je parle comme les imbéciles qui disent : Ce qu'une autre ferait en deux ans, elle le fera en six mois. C'est tout ce qu'il y a de plus faux.

Il ne s'agit pas de vitesse. A ce compte-là, il n'y aurait qu'à y mettre le temps. Sans doute, avec de la patience, on arrive à un certain résultat. Mais ce que je ferai, moi, au bout d'un ou deux ans, la Danoise ne le fera jamais. Quand je me mets à redresser les erreurs humaines, je m'embrouille et m'agace, parce que je n'ai jamais le temps de finir une phrase commencée.

Bref, si j'avais commencé il y a trois ans, je pourrais me contenter de six heures par jour ; mais à présent, il m'en faut neuf, dix, douze, autant que possible enfin. Certes, même en commençant il y a trois ans, je ferais mieux de travailler autant que possible, mais enfin, ce qui est passé... assez !....

Gordigiani m'a dit avoir travaillé douze heures par jour.

De vingt-quatre heures prenons sept heures pour dormir, deux pour se déshabiller, prier Dieu, se laver les mains à différentes reprises, s'habiller, se coiffer, tout ça enfin ; deux pour manger et respirer un peu, cela fait onze heures.

C'est que c'est vrai, il en reste treize.

Oui, mais les trajets, pour moi, me prennent une heure et quart.

Eh bien, oui, je perds trois heures à peu près.

Quand je travaillerai chez moi, je ne les perdrai plus. Et puis... et puis, s'il y a du monde à voir, la promenade, le théâtre ?

Nous tâcherons d'éviter tout cela, car au degré où je puis en jouir, ce n'est qu'un ennui.

Jeudi 18 octobre 77.

Mon académie a semblé si bien à Julian, qu'il a dit que c'était tout à fait extraordinaire et prodigieux pour une commençante. — Mais voyez donc, si ce n'est pas étonnant, il y a des plans et le torse n'est pas mal, et c'est bien proportionné vraiment, pour une commençante...

Toutes les élèves se levèrent et vinrent voir mon dessin, pendant que je rougissais.

Dieu que je suis contente !

L'académie du soir a été si mauvaise que M. Julian m'a conseillé de la refaire. Voulant trop bien faire, je l'ai gâtée ce soir. Avant-hier, elle n'était pas mal.

Samedi 20 octobre 77.

Breslau a reçu beaucoup de compliments de Robert-Fleury, moi pas. L'académie était assez bonne, mais la tête pas. Je me demande avec terreur quand j'arriverai à bien dessiner.

Il y a juste quinze jours que je travaille, naturellement, excepté les deux dimanches. Quinze jours !

Breslau travaille depuis deux ans à l'atelier, et elle a vingt ans, j'en ai dix-sept ; mais Breslau a beaucoup dessiné avant de venir ici.

Et moi ! Misérable ?

Je ne dessine que depuis quinze jours...

Comme cette Breslau dessine bien !

Lundi 22 octobre 77.

Le modèle était laid et tout l'atelier refusa de le faire. Je proposai d'aller voir les prix de Rome exposés aux Beaux-Arts. La moitié à pied et nous, Breslau, Mme Simonides, Zilhardt et moi, en voiture.

L'exposition est finie d'hier. On se promène à pied sur les quais, on regarde les vieux livres et les vieilles gravures, on cause art. Puis, en un fiacre découvert, on va au Bois. Me voyez-vous ? Je ne voulais rien dire, c'eût été gâter leur plaisir. Elles étaient si gentilles, si convenables, et nous commencions juste à ne plus nous gêner. Enfin, tout n'aurait pas été trop mal, si on n'avait pas rencontré le landau avec ma famille qui se mit à nous suivre.

Je faisais signe au cocher de ne pas devancer, on me voyait et je le savais, mais je ne me souciais pas de leur parler devant mes artistes. J'avais ma calotte sur la tête, j'avais un air échevelé et gêné.

Naturellement, ma famille était furieuse, et surtout vexée.

J'étais terriblement embêtée.

Bref... une chose ennuyeuse.

Mercredi 24 octobre 77.

Pour le soir, nous avons une jeune femme, pas mal faite.

M. Robert-Fleury est venu hier soir et a dit que j'avais tort de manquer la séance, puisque j'étais une des plus travailleuses. Bref, M. Julian m'a transmis cela d'une façon assez flatteuse.

C'est déjà très flatteur que mon absence soit remarquée par un professeur comme Robert-Fleury.

Enfin ! quand je pense que j'aurais pu travailler depuis quatre ans, au moins, au moins ! ... et j’y pense toujours.

Samedi 27 octobre 77.

J'ai eu beaucoup de compliments, comme on dit à l'atelier.

M. Robert-Fleury m'a exprimé un étonnement satisfait, m'a dit que je faisais des progrès surprenants et que bien véritablement j'avais des dispositions extraordinaires.

— Il y en a bien, qui ayant si peu dessiné, n'en font pas autant. Ce dessin est très bien, entendons-nous, très bien pour vous. Je vous conseille de travailler mademoiselle, et si vous travaillez, je vous assure que vous arriverez à quelque chose de pas mal du tout.

Pas mal du tout est le terme consacré.

Je crois qu'il a dit : « Il y en a bien qui ayant déjà dessiné n'en font pas autant, » mais je ne suis pas assez sûre pour écrire une phrase-aussi flatteuse.

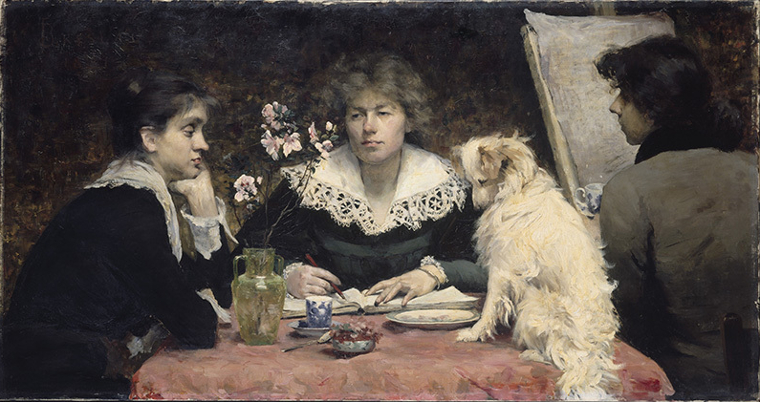

J'avais perdu Pincio, et le pauvre animal, ne sachant que devenir, est revenu m'attendre à l'atelier où il a l'habitude de m'accompagner. Pincio est un petit chien romain, chien loup, blanc comme la neige, les oreilles droites, des yeux et un nez noirs comme de l'encre.

Je déteste les petits chiens blancs frisés.

Pincio n'est pas du tout frisé, et il a des poses si étonnantes, si gracieuses, tellement comme une chèvre sur un rocher, que je n'ai encore vu personne qui ne l'admirât pas.

Il est presque aussi intelligent que Rosalie est bornée. Rosalie est à la noce de sa sœur, elle est partie ce matin après m'avoir accompagnée.

— Comment, Rosalie, lui a dit maman, vous avez laissé mademoiselle seule à l'atelier ?

— Oh ! non, madame, mademoiselle est restée avec Pincio.

Je vous assure qu'elle l'a dit sérieusement.

Mais, comme je suis un peu folle, j'ai égaré ou oublié mon gardien.

Dimanche 28 octobre 77.

Schœppi a commencé mon portrait.

Je croyais que de pareilles créatures n'existaient pas. Il ne lui viendrait jamais à la tête qu'une personne qui lui est sympathique porte des faux cheveux et se mette de la poudre.

Un homme qui ne dit pas toujours la vérité toute nue est un imposteur, un menteur, une horreur. Elle le méprise.

Hier, elle et Breslau, songeant à mon inquiétude (je déjeunais), voulaient me rapporter Pincio de suite, mais l’Espagnole et d'autres se sont mises à crier qu'on se faisait mes servantes parce que j'étais riche. Je l'ai beaucoup questionnée sur ce que l'on pensait de moi à l'atelier.

— On vous aimerait beaucoup, si vous aviez moins de talent — « et puis » — on ne fait que vous discuter quand vous n'êtes pas là.

Ce sera donc partout la même chose, je ne pourrai donc jamais passer inaperçue ou comme les autres ! C’est flatteur et triste.

L'Espagnole est une fille de vingt-cinq ans qui s'en donne vingt-deux, qui a une passion pour la peinture et pas de talent. Avec ça excellente, serviable envers tous jusqu'à l'impossible. On dirait qu'elle est payée pour servir tout le monde et soigner l'atelier. Elle tremble quand Robert-Fleury ou Julian font attention à quelque élève... Elle est jalouse même de moi, qui ai à peine commencé et qui ne sais pas autant qu'elle, pour sûr, mais qui malheureusement ai quelques dispositions.

Samedi 3 novembre 77.

M. Robert-Fleury avait déjà corrigé tout le monde quand je suis arrivée. Je lui ai présenté mes dessins et me suis cachée derrière ou sous son tabouret comme d'habitude. Eh bien, j'ai été forcée d'en sortir, tant il m'a dit de choses agréables.

— C'est encore naïf dans les contours, sans doute, mais c'est étonnant de souplesse et de vérité. Ce mouvement là est vraiment très bien. Maintenant, sans doute, vous manquez d'expérience, mais vous avez tout ce qui ne s'apprend pas. Comprenez-vous ? Tout ce qui ne s'apprend pas. Ce que vous n'avez pas s'apprend, et vous l'apprendrez.

— Oui... c'est étonnant et si seulement vous voulez travailler, vous ferez des choses très bien, c'est moi qui vous le garantis.

— Et moi aussi, monsieur.

Il est deux heures, je jouis de mon dimanche. De temps en temps, j'interromps cette chronique historique pour regarder une anatomie et des dessins d'écorché achetés aujourd'hui.

Mercredi 7 novembre 77.

Il fait gris et humide je ne vis que dans le mauvais air de l'atelier. La ville le bois, c'est la mort.

Je ne travaille pas assez.

Je suis jeune, oui, très jeune, je sais, mais pour ce que je voulais, non... Je voulais être célèbre à l'âge que j'ai, pour n'avoir besoin d'aucune lettre de recommandation. Je l'ai sottement et mal voulu, puisque je n'ai fait que le vouloir.

J'arriverai, quand la plus charmante des trois jeunesses sera passée, celle pour laquelle je voulais tout. Pour moi, il y a trois jeunesses ; de seize à vingt, de vingt à vingt-cinq et de vingt-cinq à... à comme on veut. Les autres jeunesses qu'on a inventées ne sont que des consolations et des bêtises.

A trente ans commence l'âge mûr. Après trente ans, on peut être belle, jeune, plus jeune même, mais ce n'est plus le même tabac, comme dit Alexandre Lautrec le fils de celui de Wiesbaden.

Jeudi 8 novembre 77.

Il n'y a qu'une chose qui pouvait m'arracher de l'atelier avant l'heure et pour toute l'après-midi, c'est Versailles. Sitôt les billets reçus, on m'a expédié Chocolat et je suis rentrée pour changer de robe.

Dans l'escalier, je rencontre Julian qui est étonné de me voir partir de si bonne heure, je lui explique et répète que rien autre que Versailles ne pouvait me faire quitter l'atelier. Il me dit que c'était d'autant plus admirable, que je pourrais si facilement aller m'amuser.

— Je ne m'amuse qu'ici, monsieur.

— Et que vous avez raison ! Vous verrez comme cela vous fera plaisir dans deux mois.

— Vous savez que je veux devenir très forte et que je ne dessine pas pour... rire...

— Il faut l'espérer ! Ce serait agir avec un lingot d'or comme avec du cuivre, ce serait un péché. Je vous assure qu'avec les dispositions que vous avez, je le voie par les choses étonnantes que vous faites, eh bien, il ne vous faut pas plus d'un an et demi pour avoir un talent !

— Oh !

— Je le répète, un talent !

— Prenez garde, monsieur, je vais partir enchantée.

— Je dis la vérité, vous le verrez vous-même. A la fin de cet hiver, vous ferez des dessins, tout à fait bien, puis vous dessinerez encore, et je vous donne six mois pour vous familiariser avec les couleurs, pour avoir un talent, enfin !

Miséricorde du ciel ! Tout en roulant vers la maison, je souriais et pleurais de joie et je rêvais qu'on me donnait cinq mille francs par portrait.

Des dames seules à la gare et... jusqu'à ce que nous soyons installées dans notre mauvaise tribune, c'est un enfer. Il pleut.

Il n'a été question que de validations. Mais les validations ont produit des incidents, de sorte que la séance a été intéressante.

Il ne faut pas aller souvent à la Chambre, cela pourrait me détacher de l'atelier ; on s'intéresse et on vit, on va, chaque jour c'est une page nouvelle d'un même livre. Je pourrais me passionner pour la politique à en perdre le sommeil... Mais ma politique est là-bas, rue Vivienne, c'est par là que j'arriverai à aller à la Chambre autrement qu'à présent. Un an et demi ; mais ce n'est rien !

Tant de bonheur me fait peur.

Un an et demi pour des portraits, mais des tableaux ?.. Mettons deux ou trois ans... Nous verrons.

J'étais jolie, mais vers huit heures, très fatiguée, ce qui ne m'empêcha pas d'aller dessiner au moins pour une heure.

Samedi 10 novembre 77.

M. Robert-Fleury était mal disposé, fatigué, il a à peine corrigé la moitié de nos dessins. Personne n'a eu de compliments, moi non plus. J'en suis un peu étonnée, Julian trouvait bien ce que j'ai fait. Oui, mais moi j'en étais en moi-même mécontente. Je suis chagrinée.

Ensuite nous avons fait des croquis, un d'eux un peu en caricature a eu du succès, Julian me l'a fait signer et l'a mis dans son album.

Comme les choses désagréables frappent plus que les bonnes !

Depuis un mois je n'entends que des encouragements, sauf une fois, il y a quinze jours de cela : ce matin on me gronde et je ne me souviens que de ce matin, mais c'est en tout et toujours ainsi. Mille personnes applaudissent, un seul chute ou siffle et on l'entend plus que les mille.

Les académies du soir et de l'après-midi n'ont pas été corrigées. Ah ! mais je suis excusable ! Vous vous souvenez que les modèles me déplaisaient et que nous n’avons commencé que mardi ; le lundi, il y eut des désordres à cause des modèles et puis surtout c'est que, j’étais placée en face de l'homme, tout près et en dessous. La pose la plus difficile. Peu importe; c'est mauvais signe, Bijou, quand on se cherche des excuses.

Mardi 13 novembre 77.

Le jugement de M. Robert-Fleury n'est jamais d'accord avec celui de Julian, de sorte que celui-ci s'abstient souvent de dire ce qu’il pense. Les messieurs d'en bas ont Robert-Fleury, Boulanger et encore un autre, et nous Robert-Fleury seulement : ce n'est pas juste.

Il va y avoir un concours. D'abord un concours de places pour que le hasard ne donne pas quelquefois une place désavantageuse à la plus forte, et le contraire qui n'en saura pas tirer parti. Et puis un concours d’une semaine entière. Il y en aura un tous les deux mois, je crois, et Breslau me conseille beaucoup de concourir pour les places, ce qui me servira dans deux mois, si ce n'est pas pour cette fois.

En attendant le coupé qui arrive à huit heures moins quart ce soir, j'étudie mon écorché.

Mercredi 14 novembre 77.

J'ai été dans le quartier de l'École de Médecine, chercher divers livres et plâtres. Chez Vasser, vous savez bien Vasser qui vend toute espèce de formes humaines, squelettes, etc. Eh bien, j'ai là des protections et on a parlé de moi à M. Mathias Duval, professeur d'anatomie aux Beaux-Arts, et à d'autres, et il va venir. quelqu'un pour me donner des leçons.

Je suis ravie ; les rues étaient pleines d'étudiants qui sortaient des écoles ; ces rues étroites, ces boutiques de luthiers, tout cela enfin. Ah ! sapristi, j'ai compris la magie, si l'on peut s'exprimer ainsi, du quartier Latin.

Je n'ai de la femme que l'enveloppe, et cette enveloppe est diablement féminine ; quant au reste, il est diablement autre chose. Ce n'est pas moi qui le dit puisque je m'imagine que toutes les femmes sont comme moi.

Parlez-moi du quartier Latin, à la bonne heure, c'est là que je me réconcilie avec Paris ; on se croirait loin, presque en Italie... ; dans un autre genre, je m'entends.

Les gens du monde, autrement dit les bourgeois, ne me comprendront jamais. Aussi c'est aux nôtres que je m'adresse.

Jeunes misérables, lisez-moi !

Ainsi ma mère est horrifiée de me voir dans une boutique où on voit des choses... oh ! des choses ! Des « paysans nus », Bourgeoise ! quand je ferai un beau tableau, on ne verra que la poésie, la fleur, le fruit. On ne songe jamais au fumier.

Je ne vois que le but, la fin. Et je marche vers ce but.

J'adore aller chez des libraires et des gens qui me prennent, grâce à mon costume modeste, pour une Breslau quelconque ; on vous regarde d'une certain façon bienveillante, encourageante, tout autrement qu'avant.

Un matin je suis allée avec Rosalie à l'atelier, en fiacre. Pour le payer je lui donne une pièce de vingt francs.

— Oh ! ma pauvre enfant, je n'ai pas à vous rendre.

C’est si amusant !

Jeudi 15 novembre 77.

On a fait le concours des places, une esquisse de tête en une heure.

Ce sera jugé samedi ; je n'ai pas d'inquiétude d'ailleurs, si je suis la dernière, ce ne sera que justice. J'ai trente jours d'étude, les autres ont bien une année chacune pour faire un compte rond, sans parler de ce qu'elles ont étudié en dehors de cet atelier ; elles ont étudié sérieusement, étant artistes par profession.

C'est cette canaille de Breslau qui m'inquiète. Elle est admirablement organisée et je vous assure qu'elle percera, et pas mal du tout. Je ne peux pas me fourrer dans la tête qu'elle dessine chez Julian depuis près de cinq cents jours et moi, depuis trente jours, c'est à dire, que chez Julian seulement elle a étudié plus de quinze fois ce que j'ai étudié, moi. Si je suis vraiment bien douée, dans six mois, je ferai comme elle. Il y a les choses étonnantes, mais il n'y a pas de miracles dans ces choses-là, et moi, j'en voudrais !

Je suis mal à l'aise de n'être pas la plus forte au bout d'un mois.

Vendredi 16 novembre 77.

Je suis allée voir cette pauvre Schœppi dans une pension de l'avenue de la Grande-Armée.

Une mansarde tout à fait artistique et d'une propreté qui lui donne presqu’un air opulent.

Breslau loge là et plusieurs autres artistes en herbe.

Des croquis, des études, un tas de choses intéressantes. Rien que ce contact artistique, rien que cette atmosphère font du bien.....

Je ne me pardonne pas de ne pas en savoir autant que Breslau... C'est que ..... je n'ai rien approfondi dans la vie, je sais un peu de tout et j'ai peur d'en faire autant ici ; mais non, de la façon dont j'y vais, ce sera sérieux. Pour n'avoir pas fait une chose avant, on n'est pas tenu de ne plus la faire du tout. A chaque première fois, je suis incrédule.

Samedi 17 novembre 77.

Ce dont a été mécontent M. Robert-Fleury a été le manque de ressemblance or, comme j'attrape bien les ressemblances et qu'on ne perd pas les qualités qu'on a, je ne m'en inquiète pas. Je me referai.

On a jugé le concours, dix-huit concurrentes. Je suis treizième ; il y en a donc cinq après moi, ce n'est pas trop mal. La Polonaise première ; pas juste, ça ! J'ai reçu des compliments pour mes académies.

J'ai acheté des écorchés, des anatomies, des squelettes et toute la nuit j'ai rêvé qu'on m'apportait des cadavres à disséquer.

Que voulez-vous ? je suis abrutie, mes mains ne savent plus que dessiner et pincer de la harpe.

Pourtant, c'est..... absurde que Breslau dessine mieux que moi.

Mon esquisse était la plus avancée.

— Tout ça, en une heure, s'est écrié M. Robert Fleury, mais elle doit être enragée !

Et puis, je dois vous annoncer que M. Julian et les autres ont dit à l’atelier des messieurs que je n'avais ni la main, ni la manière, ni les dispositions d'une femme et que l'on voudrait bien savoir si dans ma famille j'ai de qui tenir tant de talent et de force, de brutalité même, dans le dessin et de courage au travail.

Tout de même, est-ce absurde que je ne puisse pas encore faire des compositions ?

Je ne sais pas placer mes personnages d'aplomb. J'ai essayé de dessiner une scène de l'atelier. Eh bien, ça ne se tient pas, ça n'a l'air de rien. Il est vrai que je le fais purement de chic, de fantaisie, et que je n'ai jamais fait attention comment marchent mes bonshommes. Non.... c'est affreux !

Dimanche 18 novembre.

Le soir, j'ai fait un croquis de mon lavabo, ou plutôt de Rosalie devant le lavabo. Ça se tient et c'est assez vraisemblable ; la mise en scène me plaît ; quand je saurai mieux dessiner, je referai la chose, peut-être même en peinture. On a jamais fait un lavabo et une femme de chambre sans amour, sans fleur, sans vase cassé, sans plumeau, etc., etc.

Vendredi 23 novembre 77.

Cette canaille de Breslau a fait une composition : le Lundi matin ou le Choix du modèle. Tout l'atelier est là et Julian à côté de moi et Amélie, etc., etc.

C'est correctement fait, la perspective est bien, les ressemblances, tout.

Quand on sait faire une chose comme ça, on sera un grand artiste.

Vous devinez, n'est-ce pas ? je suis jalouse. C'est bon, parce que cela me poussera.

Mais il y a six semaines déjà que je dessine. Breslau sera toujours avant moi, ayant commencé avant. Non, dans deux ou trois mois, je saurai dessiner comme elle, c'est-à-dire très bien. Je suis contente, d'ailleurs, de trouver une rivale digne de moi ; avec les autres, je me serais endormie.

Ah ! c'est affreux de vouloir dessiner comme un maître au bout de six semaines d'études.

Grand-papa est malade et Dina est à son poste de dévouement et de soins. Elle a beaucoup embelli, et si bonne ! Si le ciel ne lui envoie pas un peu de bonheur…. Sapristi ! Je dirai des impertinences au bon Dieu.

Samedi 24 novembre 77.

Ce soir, à l'atelier, il n'y avait qu’Amélie, moi et Julian, la bonne et Rosalie.

M. Julian nous a fait apporter les dessins de concours de ces messieurs, les nôtres, les caricatures de ces messieurs.

On se mit à examiner et à juger notre concours en attendant le vrai jugement qui aura lieu mardi, et sera fait par MM. Robert-Fleury, Lefebvre et Boulanger.

Il y aura lutte entre Breslau et une Française (quatre ans d'atelier, des profils toujours et pas de feu sacré, mais un dessin parfait) et une autre encore. Amélie, la Polonaise et la grosse Jenny ont des peintures. Arrivé à ma tête, Julian a dit à peu près ceci :

— Vous pouvez être mal placée parce que vous luttez contre des jeunes filles qui ont trois ou quatre ans d'atelier, qui sont fortes enfin ; mais votre tête est tout bonnement une des plus ressemblantes. Ce que vous faites est phénoménal. Prenez ce dessin, portez-le chez un des grands maîtres que vous voudrez et demandez-lui combien de temps il faut pour dessiner comme ça d'après nature, et personne, personne, entendez-vous, ne vous dira moins qu'un an. Maintenant, certes, c'est plein de défauts…

Et il me fit une leçon en comparant mon dessin avec celui de la Française.

— Et vos académies sont pleines de défauts, mais il n'y a aucune faute perceptible. Allez donc raconter qu'au bout d'un mois ou six semaines vous faites des bonshommes campés et d'aplomb comme ça, et d'après nature. On vous dira que vous voulez vous moquer des gens.

— Eh bien, monsieur, je ne suis pas contente de moi !

Et je le disais, je vous le jure, avec conviction.

— Pas contente ?

— Non ! J'espère bien faire un peu mieux...

— Si vous continuez, vous ferez des choses extraordinaires ; ce que vous faites est, je l'ai dit, phénoménal.

Il ne s'exprime, jamais comme ça devant beaucoup de monde ; cela ferait une révolution.

Oui, je serai sans doute mal placée ; ces bourreaux ne savent pas depuis combien de temps je dessine et, ne voyant pas le modèle, ne pourront pas apprécier la ressemblance.

J'avais besoin d'un petit encouragement, car ce matin, je vous assure, j'étais bien bas.

Lundi 26 novembre 77.

J'ai enfin pris ma première leçon d'anatomie de quatre heures à quatre heures et demie, juste après le dessin.

C'est M. Cuyer qui m'enseigne ; il m'est envoyé par Mathias Duval, qui promet de me faire visiter l'école des beaux-arts. J'ai commencé par les os, naturellement, et un des tiroirs de mon bureau est plein de vertèbres... naturelles..

C'est hideux, quand on pense que les deux autres contiennent du papier parfumé et des cartes de visite de Naples, etc.

C'est en rentrant de l'atelier que j'ai trouvé M. Cuyer attendant dans le crépuscule du salon, et sur le canapé opposé j'ai trouvé maman et le plus suisse de tous les commandeurs : Marcuard revenu pour dix jours, qui a baisé ma main pleine de charbon et... qui avait touché des vertèbres, puisque je m'étais dérobée du salon pour prendre ma leçon.

Mardi 27 novembre 77.

M. Julian est monté chez nous, un peu démonté, après le jugement de MM. Robert-Fleury, Boulanger et Lefebvre, et nous a tenu à peu près ce discours :

— « Mesdames, ces messieurs n’ont classé que six têtes après la médaille, qui a été gagnée par Mlle Delsarte (la Française) comme vous le savez déjà. Les autres sont classées tout bonnement pour avoir des places au concours prochain et les trois dernières tireront au sort, afin sans doute de ménager l'amour propre de ces dames...

Une voix me dit que je tirerai au sort ; ça aurait été tout naturel, j'en suis restée contrariée.

Après ce petit discours, qui a produit sur tout le monde une impression considérable, il ajouta ces mots :

— Je ne saurai pas reconnaître à qui sont les têtes. Qu'une de ces dames veuille bien inscrire les noms au fur et à mesure. Première, qui ?

— Mlle Wick.

— Deuxième ?

— Mlle Bang.

— Troisième ?

— Mlle Breslau.

— Quatrième ?

— Mlle Nordtlander.

— Cinquième?

— Mlle Forchammer.

— Sixième ?

— C'est Mlle Marie ! s'écria la Polonaise.

— Moi, monsieur ?

— Oui, mademoiselle.

— Mais c'est ridicule !

Je suis dans les six premières, Amélie, Zilhardt, la Polonaise sont après moi. Je suis la dernière arrivée à l'atelier, puisque je n'y suis que depuis le 3 octobre. Sapristi !

Tout le monde est venu me féliciter. Mlle Delsarte est venue me dire des choses aimables et sa sœur Marie nous a nommées les deux héroïnes du concours.

— Ce que vous avez là au bout de si peu de temps est mieux qu'une médaille au bout de quatre ans d'études.

Un succès, et quel charmant succès !

Vendredi 30 novembre 77.

J'ai enfin porté ma mandoline à l'atelier et cet instrument charmant a charmé tout le monde, d'autant plus que pour ceux qui n'en ont jamais entendu, je joue bien. Et le soir, comme j'en jouais au repos et qu'Amélie m'accompagnait sur le piano, le maître entra et se mit à écouter. Si vous pouviez le voir, vous verriez un homme ravi.

— Moi, qui croyais que la mandoline était une espèce de guitare dont on grattait, je ne savais pas qu'elle chantait, je ne pouvais pas me figurer qu'on pouvait en tirer de pareils sons et c'est gracieux ! Ah ! sapristi, je n'en dirai plus de mal. J'ai passé là, le croiriez-vous, un bon moment. Ah ! c'est beau. On rira, si on veut, mais je vous assure que cela... gratte quelque chose dans le cœur. C'est drôle !

Ah ! misérable, tu le sens donc !

Cette même mandoline n'a eu aucun succès, un soir que j’en jouais chez nous devant les gens du monde, les dames et les messieurs, et pourtant c'étaient des gens qui devraient faire des compliments quand même. Beaucoup de lumières, des gilets en cœur et de la poudre de riz, tout cela détruit le charme. Tandis que la rampe de l'atelier, le calme, le soir, l'escalier noir, la fatigue, vous disposent à ce qu’il y a dans le monde de doux, de... drôle, de gentil, de charmant.

C'est un métier terrible que le mien. Huit heures de travail par jour, les trajets, mais surtout un travail consciencieux et intelligent. Pardieu ! rien de plus bête que de dessiner sans penser à ce que l’on fait, sans comparer, sans se souvenir, sans étudier et cela ne fatiguerait pas.

Que les journées soient plus longues et je travaillerai plus ; c'est pour retourner en Italie.

Je veux arriver.

Mercredi 5 décembre 77.

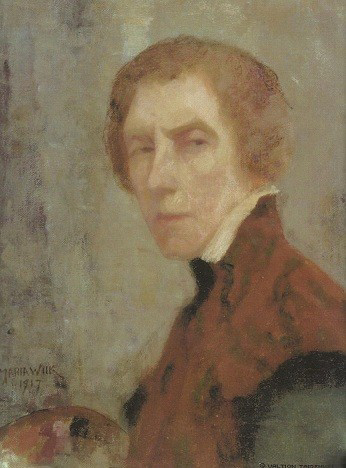

Il a fait noir toute la journée, on ne pouvait pas dessiner et je suis allée au Louvre avec une Finlandaise (Maria Wiik), et comme elle ressemble à une institutrice anglaise, je fais le trajet à pied, enchantée du chic de mon bonnet de loutre et de mon paletot de loutre long jusqu’à terre.

Ça apprend de regarder les belles choses avec quelqu'un qui sait quelque chose.

Samedi 8 décembre 77.

Je suis allée au théâtre ; c'était très drôle, on a ri tout le temps, temps perdu que je regrette.

J'ai mal travaillé cette semaine.

Il y aurait bien des tripotages d'atelier à raconter, mais je prends mon atelier par le côté sérieux et ne m'occupe de rien d'autre, ce serait au-dessous de moi. Je regrette cette soirée, je ne me suis pas montrée et je n'ai pas étudié. J'ai ri, c'est vrai, mais cette satisfaction en dedans ne me sert à rien ; donc, elle m'est désagréable puisqu'elle ne m'a pas fait plaisir.

Dimanche 9 décembre 77.

Le Docteur Charcot sort d'ici ; j'ai assisté à la consultation et à ce que se sont dit ensuite les médecins, puisque je suis la seule calme et qu'on me traite comme un troisième médecin. En tout cas, pas de catastrophe pour le moment.

Pauvre grand-papa j’aurais été désolée s'il était mort tout de suite, parce que nous nous sommes souvent querellés ; mais comme sa maladie se prolonge, j'ai le temps de racheter mes vivacités. Je suis restée dans sa chambre au moment où il allait le plus mal... D'ailleurs, mon apparition auprès des malades est toujours un signe d'urgence, parce que je déteste les empressements inutiles, et ne parais troublée que lorsque je me le permets.

Vous voyez comme à chaque occasion je fais ma louange.

J'ai vu la nouvelle lune de l'œil gauche, cela me contrarie.

Ne pensez pas de grâce que j'aie été brutale avec grand-papa, je l'ai seulement traité en égal ; mais comme il est malade, bien malade, je le regrette et voudrais avoir tout enduré sans rien dire.

Nous ne le quittons pas, il appelle tout de suite celui qui n'est pas là. Georges est auprès de lui, Dina est toujours près du lit, cela va sans dire ; maman est malade d'inquiétude, Walitsky, le cher Walitsky court et soigne et grogne et console.

J'ai dit que j'aurais voulu tout endurer sans rien dire ; j’ai l'air d'une malheureuse qu'on maltraitait ; il n'y avait rien à endurer, mais je suis agacée et agaçante, et comme grand-papa l'était aussi, je m'impatientais et répondais vivement et quelquefois j'avais tort. Je ne veux pas me poser pour un ange qui se cache sous une enveloppe de méchanceté.

Mardi 11 décembre 77.

Grand-papa ne peut plus parler... C'est horrible de voir cet homme qui, il y a si peu de temps, était encore fort, énergique, jeune, de le voir comme ça... presque un cadavre !...

Je continue à dessiner les os. Je suis plus que jamais avec Breslau, Schœppi, etc., la Suisse enfin.

Mercredi 12 décembre 77.

A une heure le prêtre et le diacre sont venus et l'on a administré grand-papa. Maman pleurait et priait tout haut ; après... je suis allée déjeuner. Ce que c'est que la bête qui est forcément dans chaque homme.

Samedi 15 décembre 77.

Naturellement Breslau a eu un succès énorme ; c'est qu'elle dessine bien. Et moi on a trouvé du très bon dans ma tête et du pas mal dans l'académie.

Je suis... je ne sais quoi. Breslau dessine depuis trois ans et moi depuis deux mois..... c'est égal ! c'est indigne. Ah ! si j'avais commencé il y a trois ans, il y a trois ans seulement, ce n'est pas énorme, je serais connue à l'heure qu’il est !

Il se joue à l'atelier une comédie. On avait organisé une quête pour offrir à M. Robert-Fleury et à Julian, la photographie de toutes les élèves de l'atelier. Juste au même moment, l’Espagnole s'oubliant à force de vouloir être une sorte de directrice, fait une impertinence à Breslau ; celle-ci riposte et l'atelier se divise.

Les Suissesses, au nombre de cinq, une pour toutes, toutes pour une ! On ne parle plus à l'Espagnole. Les descendantes de Guillaume Tell refusent de prendre part à la souscription et se fâchent tout à fait ; je les ramasse dans l’antichambre et leur tiens un discours qui leur démontre la stupidité de leur conduite ; en agissant ainsi, elles font un affront au maître et comblent de joie l’Espagnole en lui accordant une importance extrême.

Bref, elles reviennent sur leur décision. Alors, pour mieux faire voir à l’Espagnole que je me refuse absolument à la reconnaître comme supérieure, j'offre de briser la tire-lire, ce matin, à neuf heures. C'était avant l'arrivée de la terrible Espagnole. On appuie la proposition, on l'exécute et je compte cent sept francs et un sou. Puis je vais annoncer le résultat dans le salon des plâtres.

— Est-ce que Mlle A... est là ?... me demande une sorte de fruitière qui fait apprendre à sa fille le dessin.

— Non, madame.

— C’est étrange, j'ai cru que c'était elle qui avait...

— Ce sont toutes les élèves, madame, qui ont donné ; ce sont également toutes les élèves qui ont voulu savoir le résultat et c'est devant elles que l'on a brisé la tire-lire. Bonjour, madame.

L'Espagnole est arrivée et n'a rien dit, mais je puis me vanter d'avoir une haine de plus contre moi.

Je puis aussi me vanter que je m'en fiche tout à fait.

Samedi 22 décembre 77.

Robert-Fleury m'a dit ceci : — Il ne faut jamais être content de soi. — Julian aussi. Or, comme je n'ai jamais été contente de moi, je me suis mise à réfléchir sur ces mots. Et quand Robert-Fleury m'eut dit beaucoup de bonnes choses, je lui répondis qu'il faisait bien de me les dire, parce que j'étais tout à fait mécontente de moi, découragée, désespérée, ce qui lui fit ouvrir de grands yeux.

Et en vérité, j'étais découragée. Du moment où je n'étonne pas, je suis découragée ; c'est malheureux.

Enfin, j'ai fait des progrès inouïs ; j'ai, on me le répète « des dispositions extraordinaires ». Je fais « ressemblant », « d'ensemble », « juste ». — « Que voulez-vous de plus, mademoiselle ? Soyez raisonnable », a-t-il dit pour finir.

Il est resté très longtemps devant mon chevalet.

— Quand on dessine comme ça, dit-il, en montrant la tête puis les épaules, on n'a pas le droit de faire de pareilles épaules.

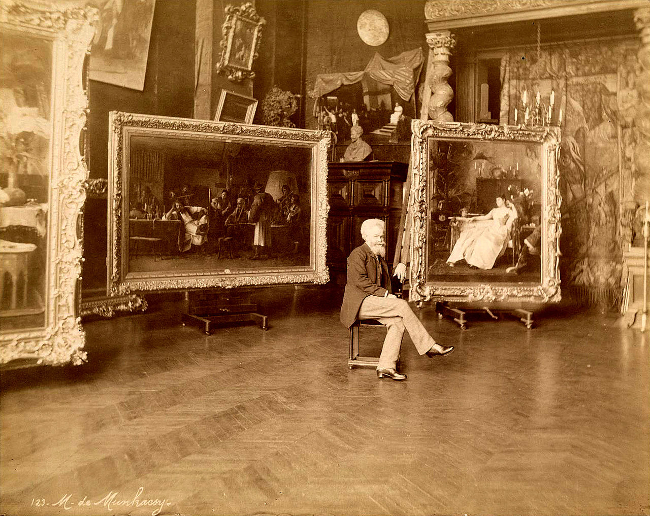

Les Suissesses et moi, déguisées, nous allons chez Bonnat pour qu'il nous prenne dans son atelier d'hommes. Naturellement, il nous explique que, cent cinquante jeunes gens n'étant pas surveillés, c'est absolument impossible. Ensuite, nous allons chez Munkacsy, je ne sais pas si je l'écris bien, un peintre hongrois, qui a un magnifique hôtel et un grand talent.

Il connaît les Suissesses : elles ont eu une lettre de recommandation pour lui, il y a un an.

Samedi 29 décembre 77.

M. Robert-Fleury a été très content de moi. Il est resté une demi-heure au moins devant une paire de pieds grandeur nature que j'ai faits, m'a redemandé si j'avais jamais peint, m’a dit que je voulais donc faire sérieusement de la peinture ? Combien de temps je pourrais rester à Paris ? m'a exprimé le désir de voir mes premières choses ; la couleur, m'a demandé comment j’avais fait ? Je répondis que je l'ai fait pour m'amuser. Comme cela se prolongeait, tout le monde est venu se mettre derrière lui pour écouter, et au milieu (j'ose le dire) de la stupéfaction générale, il a déclaré que si j'en avais envie, je pouvais peindre.

A cela, j'ai répondu que je n'en mourais pas d'envie et que je préférais me perfectionner en dessin.

Dimanche 30 et lundi 31 décembre 77.

Je suis triste ; les fêtes chez nous ne se fêtent pas et cela rend triste. J'ai été à l'arbre de Noël chez les Suissesses ; c'était gai et gentil, mais j'avais envie de dormir, ayant travaillé jusqu'à dix heures du soir. Nous avons fait la bonne aventure. Breslau aura des couronnes, moi le prix de Rome, et les autres des fours. C'est tout de même drôle.

1878

Vendredi 4 janvier 78.

Comme c'est drôle que l'ancienne créature soit si bien endormie ! Il n'en reste presque rien, un souvenir de temps en temps qui réveille les amertumes passées, mais aussitôt je pense à…. à quoi ? A l'art ? Ça me fait rire.

C'est ça la machine définitive ? J'ai si longtemps et si terriblement cherché cette fin ou ce moyen d'exister sans me maudire ou sans maudire le reste de la création toute la journée, que j’ai peine à croire que je l'aie trouvée.

Avec ma blouse noire, j'ai quelque chose qui rappelle Marie-Antoinette au Temple.

Je commence à devenir comme je désirais être. Sûre de moi, tranquille au dehors, j'évite les tracasseries et les chicanes ; je fais peu de choses inutiles.

Bref, je me perfectionne peu à peu. Entendons-nous sur le mot perfection : perfection pour moi.

Oh ! le temps ! Il en faut pour tout.

Le temps est plus terrible, plus énervant, plus écrasant que jamais, lorsqu'il n'y a pas d'autres obstacles.

Quoi qu'il m'arrive, je suis plus préparée qu'avant, qu'au temps où je rageais d'être obligée de convenir que je n'étais pas parfaitement heureuse.

Dimanche 6 janvier 78.

Bien ! Je suis de votre avis, le temps passe et il serait cent fois plus amusant de l'employer comme je voulais avant, mais puisque c'est impossible, attendons le résultat de mon talent, il sera toujours temps...

Nous avons changé de logement, nous sommes au 67 de l'avenue de l'Alma. De mes fenêtres, on voit passer les voitures des Champs-Élysées. J'ai un salon-atelier à moi.

On a transporté grand-papa, c'était si triste à voir !.. A peine dans sa chambre, Dina et moi, nous l'avons entouré et l'avons servi et le pauvre grand-papa nous a baisé les mains.

Ma chambre à coucher me rappelle Naples. On a cassé une glace chez grand-papa.

Oui, ma chambre me rappelle Naples. L'époque du voyage approche et je sens comme le parfum de l'ancienne oisiveté qui m'envahit... En vain !…

Lundi 7 janvier 78.

Croire ou ne pas croire à un avenir artistique ?? Deux ans ne sont pas la mort et, dans deux ans, on peut recommencer l'existence oisive, les théâtres, les voyages…. Je veux devenir célèbre !

Je le serai.

Samedi 12 janvier 78.

Walitski est mort cette nuit à deux heures.

Hier soir, comme je venais le voir, il me dit, moitié plaisantant et moitié triste : — « Addio, signorina. » pour me rappeler l’Italie.

Peut-être était-ce la première fois de ma vie que j'ai versé des larmes exemptes d'égoïsme et de colère ?

Il y a quelque chose de particulièrement navrant dans la mort d'un être entièrement inoffensif, entièrement bon ; c'est comme un pauvre chien qui n'avait jamais fait de mal à personne.

Comme, vers une heure, il s'était senti soulagé, les dames rentrèrent dans leurs chambres ; ma tante seule restait là, lorsqu'il manqua d'air au point qu'on dut lui jeter de l'eau au visage.

Un peu revenu, il se leva, car il voulait absolument aller dire adieu à grand-papa ; mais à peine dans le corridor, il n'eut que le temps de se signer trois fois et de crier en russe : Adieu ! mais d'une voix si forte que maman et Dina se réveillèrent et accoururent pour le voir tomber entre les bras de ma tante et de Tryphon.

Je ne me rends pas compte, cela me semble impossible ; c'est si terrible !

Walitski est mort ! C'est une perte irréparable, on ne se fera jamais à l'idée qu'il puisse exister dans la vie réelle un pareil caractère.

Attaché comme un chien à toute notre famille, et platoniquement. Oh ! mon Dieu, oui, plutôt dix fois qu'une.

On voit des gens comme ça dans les livres. Eh bien, qu'il entende ma pensée ; j'espère que Dieu lui fait la grâce de sentir ce qu'on pense et dit de lui. Qu'il m'entende donc, de l'endroit où il se trouve, et si jamais il a eu à se plaindre de moi, il me pardonnera pour ma profonde estime, mon amitié sincère et mes regrets du fond de l'âme !

Lundi 28 janvier 78.

Le concours sera jugé demain ; j'ai si peur d’être mal placée... !

Mardi 29 janvier 78.

J'avais une telle peur du concours, qu'il fallut des efforts surhumains à cette pauvre Rosalie pour me faire lever.

Je m'attendais à recevoir la médaille ou à n'être classée que parmi les toutes dernières.

Ni l'un ni l'autre. Je suis restée à la même place qu'il y a deux mois ; par conséquent, c'est un four.

Je suis allée voir Breslau, qui est toujours malade.

Mardi 12 février 78.

On m'a trompée sur l'heure pour me prendre ma place, et puis une Espagnole et deux autres ont assuré qu'elles ne m'avaient rien dit et que je m'étais trompée moi-même. Ce mensonge, comme tous les mensonges, m'a révoltée d'autant plus que, je dois le dire à la louange de l'espèce humaine, celles que j'avais défendues lors de l'affaire des Suissesses, n'ont seulement pas prononcé un mot pour dire que j'avais raison.

Je le dis pour qu'on le sache ; autrement je n'ai pas besoin de protection, ne criant que lorsque je suis dans mon droit.

Ce matin déjà je ne pouvais pas du tout travailler, je ne voyais rien ; et, l'après-midi, Berthe est venue et je me suis donné congé.

Ce soir, aux Italiens, on chantait la Traviata : Albani, Capoul et Pandolfini. Grands artistes, mais cela ne m'a pas plu ; pourtant au dernier acte j'avais non pas envie de mourir, mais je me disais que j'allais souffrir et mourir au moment où tout pourrait s'arranger.

C'est une prédiction que je m'offre. J'étais habillée comme un bébé, ce qui est très gracieux quand on est mince et bien faite. Les nœuds blancs sur les épaules, le cou et les bras nus me faisaient ressembler à une enfante de Velasquez.

Mourir ?.... Ce serait absurde, et pourtant il me semble que je vais mourir. Je ne peux pas vivre ; je ne suis pas créée régulièrement, j'ai un tas de choses de trop, puis un tas qui manquent, et un caractère qui ne peut pas durer. Si j'étais déesse et si tout l'univers était à mon service, je trouverais le service mal fait. On n'est pas plus fantasque, plus exigeante, plus impatiente ; quelquefois, ou peut-être même toujours, j'ai un certain fonds de raison, de calme, mais je ne m'explique pas bien, je vous dis seulement que ma vie ne peut pas durer. Mes projets, mes espérances, mes petites vanités écroulées !... je me suis trompée en tout !

Mercredi 13 février 78.

Mon dessin ne va pas et il me semble qu'il va m'arriver quelque malheur, comme si j'avais fait quelque chose de mal et en craignais les suites ou quelque injure. Je me fais pitié, mais j'ai comme peur.

Maman se rend tout à fait malheureuse par sa faute ; il y a une chose que je la prie et supplie de ne pas faire, c'est de ne pas ranger mes affaires, de ne pas mettre en ordre mes chambres. Eh bien, quoi que je dise, elle le fait avec une obstination qui est comme une maladie. Et si vous saviez comme c'est exaspérant et comme cela augmente mes impatiences et mes façons brusques de parler, qui n'ont pas besoin d'être augmentées !

Je crois qu'elle m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup aussi, mais nous ne pouvons pas rester deux minutes ensemble sans nous exaspérer jusqu’aux larmes. Bref, nous sommes bien tourmentées ensemble, nous serions tristes séparées.

Je veux tout me refuser pour le dessin. Il faut m'en souvenir, c'est là la vie.

Par là, je me ferai une indépendance et alors ce qui devra venir viendra.

Vendredi 15 février 78.

Je n'irai pas à l'Opéra demain.

Je dessine comme d'habitude, ce qui ne m'empêche pas d'être très mécontente de moi. Je l'ai dit à Robert-Fleury il y a quelque temps et, samedi, comme il corrigeait nos académies :

— C'est vous qui avez fait cela ?

— Oui, Monsieur.

— Vous n'avez pas dessiné d'ensemble avant de venir ici ?

— Mais non.

— Je crois que vous vous plaignez ?

— Oui, monsieur.

— D'aller trop lentement ?

— Oh ! oui, Monsieur.

— Eh bien, moi, à votre place, je serais très content.

C'était dit avec une gaieté très bienveillante et valait bien des compliments.

Oui ! mais quand pourrai-je... peindre des portraits ?... Dans un an....je l'espère du moins.

Dimanche 24 février 78.

J'irai... à l'atelier et je prouverai qu'on arrive, quand on le veut bien et qu'on est désespérée, meurtrie et furieuse comme moi.

Ah ! la route est longue ! on s'impatiente, c'est naturel ; oui je m'impatiente, mais... à vingt ans je ne serai pas trop vieille pour commencer à me montrer, et à vingt ans, je verrai déjà si mes espérances sont fondées.

Samedi 2 mars.

Robert-Fleury a été bien content de moi ce matin.

Lundi 4 mars 78.

Depuis samedi mon chien est perdu. J'espérais toujours qu'il reviendrait.

Mon pauvre chien, si j'avais de la place pour quelque sentiment, j'en serais désolée.

Mon pauvre chien perdu !

Si je devais mourir pour tout ce qui me manque, pour tout ce que je n'ai pas !

Maintenant, je crois que je suis un être incompris !

C'est la chose la plus abominable qu'on puisse penser de soi.

Cent mille prétentions dont aucune n'est justifiée. On se cogne partout et l'on se fait des bleus.

Mardi 12 mars 78.

Quand je pense à Pincio, qui est bien perdu maintenant, mon cœur se serre.

Je l'aimais beaucoup et le perdre me fait presque autant de peine que la mort de Walitzki.

Surtout quand je pense que l'animal est entre des mains étrangères, qu'il s'ennuie après moi, et que je ne verrai plus sa petite physionomie et ces yeux et ce nez noirs si extraordinaires... Bon, je me fais pleurer à présent.

Oh ! sapristi, mille noms d'un tout ce que vous voudrez ! je crois bien que j'aimerais mieux voir C... (Paul Granier de Cassagnac qu'elle appelle parfois Popaul !) ou n'importe qui blessé, malade, au diable, que de ne plus voir mon chien qui m'aimait tant. J'en ai du vrai chagrin et je me moque de tout le reste.

Mercredi 13 mars 78.

Julian a admiré en plaisantant mon stoïcisme, et l'Espagnole a remarqué que les gens qui travaillent froidement ne feront que des choses ordinaires. Quant à elle, elle y met tant de passions que voilà bientôt quatre ans qu'elle travaille nuit et jour ; elle ne peut parvenir à mettre ensemble une tête ou une académie, tout en ayant des qualités pour empâter.

Si j'étais homme je ne voudrais pas l'épouser, elle ne produit que des œuvres disloquées.

Mes oncles en personne, qui ne se connaissent pas, en amitié, telle qu'elle se pratique entre des gens comme C... et moi, supposent que je m'intéresse à lui tendrement ; on voit bien qu'ils ne comprennent pas, car, mettre son amour dans C... c'est vouloir se créer un intérieur sur.... le pont d'Avignon.

Samedi 16 mars 78.

Je suis allée voir l'exposition aux Mirlitons. J'aime vraiment mon métier et je suis heureuse de m'en assurer toujours davantage. — Depuis quelque temps, m'a dit Robert-Fleury ce matin, il y a une certaine limite que vous ne pouvez franchir ; ce n'est pas bien. Avec vos dispositions vraiment réelles vous ne devriez pas vous arrêter aux choses faciles ; d'autant plus que le plus difficile, vous l'avez.

Je le sais pardieu bien ! Un portrait à faire à la maison, et puis les tracas domestiques... Mais cela ne me troublera plus, je ne le veux pas. C... ne me donnera rien, tandis que la peinture me donnera quelque chose.

Mais lundi ! comme je franchirai la limite dont parle Robert-Fleury ! Il faut surtout être bien persuadée qu'il faut arriver et que l'on arrivera.

Samedi 23 mars 78.

Je vous avais promis de franchir cette limite dont me parlait Robert-Fleury.

J'ai tenu ma parole. On a été excessivement content le moi. On a répété que cela valait la peine de travailler avec des dispositions aussi sérieuses, que j'avais fait des progrès étonnants et que dans un mois ou deux…

— Vous serez parmi les plus fortes et notez, ajouta Robert-Fleury en regardant la toile de Breslau absente, notez que je parle de celles qui n'y sont pas.

— Attendez-vous, me dit tout bas Julian, attendez-vous à être détestée ici, car je n'ai vu personne faire une trouée comme vous en cinq mois.

— Julian, dit Robert-Fleury devant tout le monde, je viens de faire les plus grands compliments à Mademoiselle, qui est merveilleusement douée.

Julian, malgré son assez gros corps, semblait voltiger. Car Robert-Fleury n'est pas payé et ne corrige que par amitié, de sorte que Julian est heureux, quand les élèves intéressent le maître.

Julian a assisté à la correction de l'académie (ce qu'il ne fait jamais) ; mais je l'ai vu suivre curieusement la mienne depuis lundi.

Bref, avec ma modestie ordinaire, je ne m'appesantis pas davantage sur les choses flatteuses, me bornant à constater une augmentation de cinquante pour cent d'envie chez les unes, et d'envie et d'inquiétude chez les autre.

Les autres commencent à peindre à peu près quand elles veulent ; mais comme je me suis placée sous la direction toute spéciale de Robert-Fleury, qui le veut bien ainsi, je ne fais rien sans qu'il me l'ordonne. Et aujourd'hui il m'ordonne de faire de temps en temps des natures mortes quelconques, fort simples, pour m'habituer à manier les couleurs. C'est déjà la seconde fois qu'il me parle de peindre.

Je lui ferai la semaine prochaine ou l'autre, sur une toile de huit, la tête de mon squelette avec un livre, ou n'importe quoi, bien arrangé.

Lundi 25 mars 78.

Nous sommes au concours. Une femme qui ressemble un peu à Croizette.

J'ai une assez bonne place, et je crois que je suis en train. Je compte d'ailleurs ne pas me fatiguer en veillant tard.

Robert-Fleury est venu ce soir, il est très content de moi décidément; il m'a questionnée sur l'anatomie, et naturellement j'ai répondu sans hésiter.

C'est odieux d'être comme moi ; mais je remercie Dieu d'être sage et de n'être amoureuse de personne. Si je l'étais, je me tuerais de rage.

Samedi 30 mars 78.

Je n'avais pas calculé que, de ma place, il me faudrait toujours tourner la tête pour voir le modèle. Ce manège m'énerve beaucoup, et mon concours est aussi mauvais que possible. Je suis: convaincue d'être la dernière et je l'ai dit bien haut.

Les cours du soir sont finis, il faudra m'organiser un travail à la maison.

Jeudi 4 avril 78.

Je suis allée à l'atelier de bonne heure, j'ai appris le jugement qui est absolument insensé et qui a bouleversé tous les esprits.

Vick a la médaille (ceci est assez naturel). Puis vient Madeleine (celle qui a presque toujours la médaille) et puis moi. Je suis si surprise que je ne suis même pas contente.

C'était si surprenant que Julian est allé demander à Lefebvre (celui qui a été élu premier par le jury du Salon) pourquoi il nous avait ainsi placées. Et Lefebvre et les élèves d'en bas, ont dit qu'on m'avait placée troisième, parce qu'on voyait que j'avais le sentiment juste du dessin. Quant à Breslau, il paraît que son dessin était entaché de chic. Elle était loin du modèle, et il y avait par conséquent un peu de mollesse ; mais comme les professeurs sont prévenus contre les femmes, ils ont pris cela pour du chic.

Heureusement pour moi, Robert-Fleury était absent ; Lefebvre et Boulanger ont jugé seuls, sans cela on aurait dit que j'ai été troisième par protection de Robert-Fleury.

Je ne sais que faire de mes soirées, depuis que le cours du soir est fermé, et cela me fatigue.

Samedi 6 avril 78.

Robert-Fleury m'encourage vraiment trop, il a trouvé que la deuxième place m’était due, et que cela ne l'étonnait pas du tout.

C'était bête de voir la fureur des autres. Je suis allée au Luxembourg et puis au Louvre avec Schæppi. Quand on pense que M... (Paul-Marie-Alfred comte Multedo) en sortant de chez nous, va rentrer probablement chez lui, va rêver de mes bras, à moi ? et va penser que je pense probablement à lui.

Tandis que moi, déshabillée, en désordre, les cheveux bouleversés, les souliers par terre, je me demandais si je l'avais assez ensorcelé, et que ne me bornant pas à me le demander, je l'ai demandé à Dina.

Voyez, pourtant ! ô jeunesse, il y a deux ans, j'aurais pensé que cela était de l'amour. Maintenant, je suis raisonnable, et je comprends que c'est amusant lorsque vous sentez que vous vous faites aimer, ou plutôt lorsque vous croyez voir que l'on devient amoureux le vous. L'amour qu'on inspire est un sentiment à part, que l'on éprouve soi-même, et que j'ai confondu avant.

Mon Dieu, mon Dieu, et j'ai cru aimer A..., avec son nez un peu gros qui rappelle celui de M... Fi ! l'horreur !

C'est que je suis contente de me justifier ! Si contente, non, non, je n'ai jamais aimé... et si vous pouviez vous imaginer comme je me sens heureuse, libre, fière, digne... de celui qui doit venir !

Mardi 9 avril 78.

Aujourd'hui, j'ai heureusement travaillé le matin ; quant à l'après-midi, je suis restée couchée, j'étais souffrante. Cela a duré deux heure après lesquelles je me suis levée presque contente d'avoir souffert ; c'est si bon après, on est si content de se moquer du mal ; que c'est beau la jeunesse ! !

Dans vingt ans, j'en aurais pour toute une journée.

J'ai fini Le Lys dans la Vallée ; c'est un livre très fatigant malgré ses beautés.

La lettre de Nathalie de Manerville, qui termine le livre, est charmante et vraie.

Lire Balzac, au détriment de moi-même ; car enfin ce temps employé à travailler m'aiderait à devenir moi-même un Balzac en peinture !

Vendredi 12 avril 78.

Hier, Julian a rencontré Robert-Fleury au café, et Robert-Fleury a dit que j'étais une élève vraiment intéressante et étonnante, et qu'il espérait beaucoup de moi. C'est à cela qu'il faut me rattacher, surtout dans les moments où toute mon intelligence est envahie par cette terreur inexplicable et affreuse, et où je me sens sombrer dans un gouffre de doute, de tourments de tous genres sans cause réelle !

Très souvent, depuis quelque temps, il y a trois bougies chez moi; c'est signe de mort.

Est-ce moi qui vais m'en aller dans l'autre monde ? Il me semble que oui. Et mon avenir, et ma gloire ? Oh ! bien, ils seront fichus.

S'il y avait un homme quelconque dans le paysage, je croirais que je suis encore amoureuse, tellement je suis inquiète; mais outre qu'il n'y en a pas, je suis dégoûtée...

Pourtant, il y a des jours où je trouve que l'on ne déroge pas en suivant ses caprices ; au contraire, on fait preuve de fierté ou de mépris pour les autres, en ne voulant pas se contrarier. Oh ! mais ils sont si bas et si indignes tous, que je suis incapable de m'en occuper un seul instant. D'abord ils ont tous des cors aux pieds, et je ne le pardonnerais pas à un roi ! Imaginez-vous que je rêve à un homme qui a des cors aux pieds !

Je commence à croire à une passion sérieuse pour mon métier, ce qui me rassure et me console. Je ne veux rien d'autre; et je suis trop dégoûtée de tout pour qu'il puisse y avoir autre chose.

S'il n'y avait pas cette inquiétude, et celte peur, je serais heureuse !

Il fait tout à fait beau, c'est le printemps enfin; on le sent autant que c'est possible à Paris, où, même dans les bois les plus charmants, sous des arbres qui semblent mystérieux et poétiques, on est toujours sûr de trouver un garçon avec son tablier blanc retroussé et un bock à la main.

Je me lève avec le soleil, et suis à l'atelier avant le modèle ; pourvu que je n'aie pIus cette peur, cette maudite superstition.

Je me souviens, dans mon enfance, j’avais un pressentiment et une peur à peu près pareils ; il me semblait que je ne pourrais jamais apprendre que le français, et que les autres langues ne s'apprennent pas. Eh bien ! vous voyez, qu'il n'en est absolument rien. Et pourtant c'était une vraie peur superstitieuse comme à présent.

J'espère que cet exemple me rassurera.