ANNEXES

| Retour | Articles de Marie Bashkirtseff |

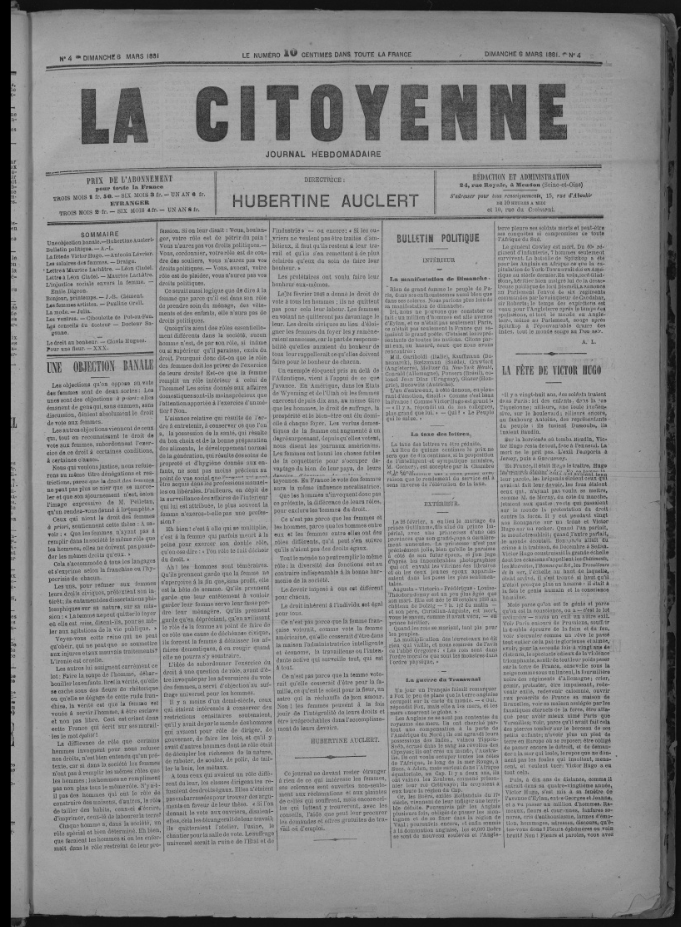

Nous avons rassemblé sur cette page les quatre articles que Marie Bashkirtseff a donnés, en 1881 sous la signature de Pauline Orell, dans la revue féministe "La Citoyenne" dirigée par Hubertine Auclert.

Le premier dénonce le non accueil des femmes à l'académie et leur exclusion du prix de Rome.

Les trois suivants sont des comptes-rendus du Salon. Marie dut être facilement identifiée, sa liberté de ton et de critique a très certainement joué en sa défaveur lors des salons suivants.

Source Paris Bibliothèque

La Citoyenne n° 4 du 6 mars 1881, pages 3 et 4.

LES FEMMES ARTISTES

Je n’étonnerai personne en disant que les femmes sont exclues de l’Ecole des Beaux-Arts comme elles le sont de presque partout.

On les admet pourtant à l’Ecole de Médecine, pourquoi pas à l’Ecole des Beaux-Arts ? Mystère. On craint peut-être les esclandres que provoquerait l’élément féminin dans ce milieu de scies légendaires ? Mais il n'y aurait qu'à faire comme en Russie et en Suède ; séparer les ateliers où l'on travaille d'après le modèle et ne réunir tous les élèves que pour les cours. Aussi n’est-ce pas là la raison. La raison ? Mais il n’y en a pas ; on n'y a jamais songé et voilà tout.

Ainsi, vous qui vous proclamez bien haut plus forts, plus intelligents, mieux doués que nous, vous accaparez pour vous seuls une des plus belles écoles du monde où tous les encouragements vous sont prodigués.

Quand aux femmes que vous dites frêles, faibles, bornées, dont un grand nombre est privé même de la banale liberté d'aller et de venir par le mot convenances, vous ne leur accordez ni encouragement, ni protection, au contraire.

C'est peu logique. Ne recommençons pas la scie des femmes du foyer, n’est-ce pas ? Toutes les femmes ne se font pas artistes, de même que toutes ne veulent pas être députés. C'est d’un très petit nombre qu'il s'agit, qui n'enlève rien au fameux foyer ; vous le savez fort bien.

Nous avons des écoles de dessin de la ville très suffisantes pour celles qui se destinent à l'industrie mais nulles au point de vue vraiment artistique, ou bien deux ou trois ateliers à la mode où les jeunes filles riches s'amusent à faire de la peinture.

Mais ce qu'il nous faut, c'est la possibilité de travailler comme les hommes, et ne pas avoir à exécuter des tours de force pour en arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement.

On nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes femmes. Eh ! messieurs, il y en a eu et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent.

Parlez donc aux gens comme il faut d'envoyer leurs filles dessiner d'après le nu, sans lequel il n'y a pas d'études possibles. La plupart, qui n'hésitent pas à conduire ces mêmes jeunes filles sur les plages où elles contemplent leurs danseurs en tenue de tritons, pousseront des cris aigus.

Quant aux femmes trop pauvres pour avoir de ces délicatesses, elles n'ont pas le moyen d'avoir un enseignement que l'Etat leur refuse.

Ainsi, non seulement on entrave les études féminines par des préjugés gothiques, non seulement on les exclut de l'Ecole de l'Etat, mais elles n'ont même pas accès aux cours d'anatomie, de perspective, d'esthétique, etc., et que les hommes peuvent suivre, lors même qu'ils n'appartiennent pas à l'Ecole et travaillent dans quelque atelier privé.

Mais l'Ecole n'est pas exclusivement réservée aux peintres et aux sculpteurs, et tout en m'attendant à provoquer une douce gaieté, je dirai que les femmes architectes ou graveurs ne seraient pas plus drôles que des femmes médecins ou des hommes couturiers. Chacun doit avoir la liberté de suivre la carrière qui lui convient.

Avec ça qu'il n'y a pas mal d'hommes exerçant des professions sérieuses qui feraient mieux d'aller se faire pendre ailleurs.

On commence pourtant en ceci comme en d'autres choses à avoir des idées un peu moins étranges. Témoin les ateliers de peinture de femme du passage des Panoramas.

Il y a une dizaine d'années, un peintre de talent, M. Rodolphe Julian, ouvrait un atelier où les femmes furent admises et reçurent la même instruction que les hommes. Je ne crois pas que M. Julian regrette les très grandes luttes qu'il a eu à soutenir, car le petit atelier est devenu une véritable Académie libre et compte près de 300 élèves ; deux ateliers de femmes et trois d'hommes. M. Julian, que le gouvernement vient de décorer et que nous félicitons très sincèrement, n'est pas le seul. Plusieurs de nos maîtres contemporains l'aident dans ses généreux efforts. En effet, MM. F. Robert Fleury, Lefèvre, Boulanger, Bouguereau, Cot, viennet régulièrement donner des conseils aux élèves qui, comme M. Bramtôt, prix de Rome en 1879, et M. Doucet, prix de Rome en 1880, leur font grand honneur.

Je voudrais bien pouvoir en dire autant des femmes, mais elles ne sont pas admises à concourir. Il ne leur est même pas permis de prouver leus incapacité, comme vous voyez.

Heureusement les expositions annuelles sont là et les derniers salons ont démontré que ces femmes si dédaignées sont de vaillantes élèves et portent haut et ferme le drapeau de l'Ecole libre qui leur a ouvert ses portes.

Pauline Orell.

La Citoyenne n° 14 du 16 mai 1881, pages 2 et 3.

LE SALON DE 1881.

Faire une chronique absolument indépendante et véridique, voilà un beau rêve.

N'appartenir à aucune école, n'avoir pas de parti-pris, ne pas tenir compte des situations artistiques déjà acquises ; être assez insignifiant ou assez inconnu pour avoir le facile courage de dire la vérité, assez sans coeur pour faire de la peine à ses amis et assez sceptique pour mépriser les accusations de jalousie formulées à la suite d'éreintement d'ennemis.

Voilà certes l'idéal du salonnier. Est-il besoin d'ajouter que nous aspirons à le réaliser ?

L'aspect général du Salon est beau, les tableaux sont équitablement placés, bien que certaines toiles sur la cimaise soient au-dessous du médiocre. Le jury a été encore trop indulgent. Il y a des tableaux vraiment épouvantables.

On se plaint depuis longtemps des Grecs et des Romains, nous en voilà je crois presque délivrés pour être envahis par les paysans. Casques et boucliers cèdent la place aux sabots couverts de poussière et aux vêtements déchirés.

Les paysans sont un sujet de tableaux comme un autre, il suffit même d'avoir beaucoup de talent pour les rendre excessivement intéressants.

Mais sous prétexte "de plein air" et parce que M. Bastien-Lepage a fait deux ou trois choses admirables en ce genre une foule d'artistes nous envoie des quantités de figures de paysans qui n'ont ni dessin, ni couleur, ni signification.

Il y en a de fabriqués dans de vulgaires ateliers, entourés d'un paysage quelconque, pourvu que ça porte des vêtements campagnards et qu'il y ait un arbre dans le fond. La très mauvaise "Paysanne de la Tour d'Auvergne", de M. Nicolas Berthou, m'a tout l'air d'un plein air de contrebande. Les ravissantes notes grises de M. Bastien-Lepage, copiées à l'infini, engendrent des produits comme la petite Crétine des champs qu'expose Mlle Breslau, d'une tonalité sale et d'un modelé insuffisant.

En rendant compte des autres salles, j'aurai à citer bien d'autres choses de ce genre, sortant des sujets champêtres ; il y en a vraiment beaucoup et avouez, ô vous qui tapez le plus sur les classiques qu'une indigestion de sujets ruraux est aussi pénible qu'une indigestion de casques grecs.

La-dessus, procédons par ordre.

Dans le salon carré, quatre grandes toiles se partagent inégalement l'attention du public. D'abord, le plafond de M. Baudry qu'on a commencé, avant de l'avoir vu, par trouver superbe, maintenant on découvre que les figures manquent de majesté et qu'elles sont même boulevardières. Pourtant le gros public et même certains connaisseurs ne comprennent pas assez ce qu'il y a de choquant à voir la Loi, la Jurisprudence, la Justice, etc., sous les traits de jolies petites femmes aimables, de même qu'on n'a pas assez compris la noblesse et la grâce magnifique du plafond de M. Tony Robert-Fleury, exposé au Salon dernier et représentant la glorification de la sculpture française.

La grande toile officielle de M. Detaille soulève beaucoup de critiques : on va jusqu'à la traiter de vaste Epinal ; à mon avis, c'est médiocre et voilà tout. De même que la grande machine verdâtre de M. Francis Flameng, qui ressemble à un décor de théâtre.

Le tableau de M. Georges Bertrand, intitulé Patrie, est très beau. Le porte-drapeau d'un régiment de cuirassiers est blessé à mort, il serre contre sa poitrine le drapeau et ses camarades le soutiennent tout en marchant. Les mouvements des hommes et des chevaux sont admirables. La tonalité triste et terrible du tableau est d'un effet très vrai, très senti, et par conséquent saisissant. C'est une page émouvante et d'une énergie rare.

Salle A C

Beaucoup de lumière et de vie dans les repasseuses de M. Marc-Aurèle, mais quelle exécution ! Il faut regarder cela de si loin, de si loin, que ce n'est pas la peine.

Un joli bout de plage de M. Ad. Appian, avec un ciel bleu intense. -- Pas beau du tout le portrait du jeune M. de Montebello, par M. Baudry. -- Très vraie et amusante la salle d'inhalation au Mont-Dore, par M. Aublet, qui expose aussi un portrait d'enfant d'un aspect assez agréable.

Beaucoup de scènes d'atelier ; on regarde beaucoup le tout petit cours du soir de M. Vibert. Le même M. Vibert expose "un théâtre d'amateurs" d'une exécution très soignée et très monotone. Mlle Abbéma nous montre un portrait de femme qui n'a rien de remarquable, et un joli petit tableau "l'heure de l'étude".

"L'atelier de femmes dirigé par M. Julian", par Mlle Andrey. L'artiste nous montre toutes ces jeunes filles au travail, il y en a de jolies. C'est assez amusant, vivant et bien composé, mais que de duretés, que de choses lâchées ! Le modèle qui pose sur la table n'est pas du bon côté du tout. On dit que c'est une jeune débutante, elle est alors presque excusable.

P. Orell.

(A suivre)

La Citoyenne n° 15 du 22 mai 1881, page 3.

LE SALON DE 1881.

(Suite)

Salle A C. B D.

Une femme nue couchée avec une souplesse maladroite sur de l'herbe, par M. Emm. Benner qui l'intitule : "étude". C'est consciencieux et correct ; mais c'est tout, et voilà ce qui fait que c'est ennuyeux.

Le grand tableau de M. Brozik "Christophe Colomb", laisse le public très froid.

La mode est au moderne, et on est heureux d'abandonner ces grandes toiles historiques avec des profusions d'étoffes et de coffrets inouïs. Il y a du talent là dedans, de belles figures, de la bonne peinture, mais ces tons bruns fatiguent, ce tableau a l'air vieilli par l'âge, et puis c'est un sujet qu'il est bien difficile de faire regarder à l'heure qu'il est. Je dirai la même chose du second tableau de M. Brozik "Laure et Pétrarque".

"Une jeune femme au bord de la mer", par m. Bisson, pas fameux comme peinture, mais il y a là je ne sais quoi de vrai, qui fait qu'on s'arrête un instant.

Que pourrait-on bien dire de la "Vierge aux anges", de M. Bouguereau ? C'est bien astiqué, bien correct, bien... oh! bien ennuyeux ! Quant à son "Aurore", c'est un trompe-l'oeil. On dirait une statue de cire coloriée ; et toujours ce même type de beauté des gravures de deux sous de 1845. Je cours me retremper dans un moderne et tombe sur la "Paysanne" de M. P. Berthon. Horreur !

Rien de plus extravagant que la femme rouge, qui fait la révérence, de M. Besnard. Il a plu sur le haut du portrait, et il a complètement déteint, j'allais maudire l'administration, lorsque je m'aperçois que c'est un effet voulu, un rideau blanc que l'artiste a accroché là et sur lequel la tête se détache, ne se détache pas ou fait, tâche. Mais quel drôle d'effet ! M. Besnard est prix de Rome ; on ne le dirait pas en voyant les bras et les mains de son portrait.

M. Bertier a fait le portrait d'un Monsieur qui a l'air de siffler, est-ce exprès ? "L'Amour entraînant la Nuit sur la Terre", de M. James Bertrand. Triste Nuit ! Et l'Amour me semble bien décati !

Comment a-t-on pu placer sur la cimaise la chromolithographie de M. Baugniet : "Washington's birth day" ?

M. de La Brély aurait bien dû ne pas donner un air de bossue à sa jeune fille en blanc et de capitaine bersaglieri à sa femme en noir.

Il n'y a rien à dire du Léon Coignet par M. Bonnat, ce n'est ni plus ni moins que tous ses autres portraits d'hommes. Quant au portrait de Mme la comtesse Potocka, M. Bonnat est bien coupable d'avoir peint une aussi adorable jeune femme dans un accoutrement aussi désavantageux. Une robe archimontante, des gants et par dessus le marché, un paletot de loutre tout boutonné, c'est étonnant qu'on nous ait laissé la tête. Mme Potocka aurait 50 ans, serait contrefaite et décharnée qu'on ne l'arrangerait pas autrement. -- Quelle drôle de chose que le portrait de femme de M. Baldini ! Ce sourire forcé, cette taille surnaturelle et cette peinture échevelée...

Nous voici en face d'une des curiosités du Salon. Le "Mendiant" de M. Bastien-Lepage. On se rappelle le retentissement qu'a eu "Jeanne d'Arc" avec ses défauts et ses qualités. On s'est moqué du paysage et des fantômes accrochés dans les branches, mais il a fallu s'incliner devant la figure qui était sublime d'expression et d'exécution. Maintenant M. Bastien-Lepage est une puissance, un chef d'école ; non seulement tout ce qu'il fait est bien ; mais est bien aussi tout ce qui lui ressemble. Il est à la mode enfin, disons le mot. Ne pas paraître l'admirer est presque un manque de goût de même qu'il est suranné d'admirer M. Cabanel. On est à plat ventre devant le Mendiant, mais on ne stationne pas devant, et pourtant on n'osera jamais assurer que ce n'est pas intéressant à voir, de peur de passer pour des admirateurs du joli, de l'académie. Très en baisse l'académie, ô public ! Comment ! voilà un artiste qui vous a donné des choses admirables, des études grandioses à force de vérité et que vous avez dénigré parce qu'il froissait vos habitudes classiques. A présent il vous donne une oeuvre qui est loin de dépasser les précédentes, mais de grands critiques ont parlé ; votre indépendance a des limites et puis vous y êtes habitués.

Il est beau de paraître admirer des beautés incomprises du vulgaire et vous êtes en extase devant le Mendiant qui est, j'ose le dire, d'une facture presque mesquine, quand on le compare aux "Foins" ou à la Jeanne d'Arc. Que lui manque-t-il en somme, pourquoi n'est-ce pas empoignant ? Est-ce la simplicité du sujet ou le manque de mélodramatisme que je blâme ? Est-ce que je demande un Mendiant qui lève les yeux au ciel ? Non. Du reste les autres tableaux de M. Bastien-Lepage n'étaient ni ce qu'on appelle jolis ni dramatiques, au point de vue bourgeois, et pourtant on était fasciné et on restait des heures entières devant ces toiles. C'est qu'il y a dans l'exécution même, faisant abstraction du sujet, une puissance, un charme, une magie qui suffit pour vous empoigner. C'est cette magie qui manque au fameux Mendiant. Alors que reste-t-il ? Le sens philosophique qu'on veut bien y découvrir ou le bon morceau de peinture. Mais sapristi ! comment voulez-vous que ce ne soit pas du Bastien-Lepage ? C'est bien étudié, peut-être un peu trop, et quoi que je dise, c'est bien. Mais ect-ce suffisant ? Pour un autre, oui. Pour M. Bastien-Lepage, non. Quand on a ce qu'il a, il faut qu'on ait davantage.

Le portrait de M. Albert Wolff du même artiste est tout bonnement parfait, c'est tout petit, tout petit, mais comme c'est vrai, ressemblant, bon à voir, intéressant. Aussi les abords en sont-ils encombrés.

Le tableau de Mlle Breslau placé entre ces deux toiles, bénéficie de ce concours de monde. Ce sont trois têtes de femmes, ni jolies ni distinguées et d'une facture qui flotte entre M. Bastien-Lepage et M. Manet.

Il y a là des mains très extraordinaires comme encroûtement ; c'est dommage que l'artiste prenne cet excès d'empâtement pour de la vigueur. Quand on fait abstraction de l'aspect désagréable et choquant de cette peinture et qu'on examine mieux, on y découvre de grandes qualités. Il faut espérer que Mlle Breslau quittera bientôt les imitations qui, bien qu'heureuses, ne peuvent jamais satisfaire les gens de goût.

(A suivre)

Pauline Orell.

La Citoyenne n° 17 du 5 juin 1881, page 3.

LE SALON DE 1881.

(Suite et fin)

Impossible de voir quelque chose de mauvais comme le grand tableau de M. Commerre, prix de Rome, "Samson et Dalila". O drame de carton, ô convention, ô baudruche ! Comment ! c'est à faire de ces hercules de foire en carton qu'on apprend à l'Académie ?

Mais ça ne se critique pas.

Je crois qu'il faut être initié pour dire quelque chose de la "Concordia", de M. Casin. Un échafaudage, des feux d'artifice, des femmes étiquetées... Pourtant il règne dedans un certain sentiment ému, qui... enfin, c'est du Wagner.

M. Chanet nous montre une horrible et prétentieuse dame en bleu ciel qui pose avec un sourire à gifler devant un pauvre artiste qui se retourne vers le public comme pour le prendre à témoin de son supplice. M. Chanet vous avez mis la main (une main très malhabile) sur un sujet poignant et tout portraitiste vous comprendra.

L'Hérodiade de M. Benjamin Constant, l'Embuscade de la chair, comme on a dit..., on en voit comme ça sur les boulevards vers l'heure du dîner.

M. Bompard, le médaillé de l'année dernière nous a fait un très grand tableau, un épisode d'atelier toujours. Une gentille petite femme en japonaise couchée sur un divan rit de l'hésitation qu'éprouve une débutante-modèle à ôter sa chemise de zinc ; la femme qui a amené là cette jeunesse est un beau type, pas trop vieille, très vraie. Le peintre assis sur un coussin par terre, attend. C'est plein de qualités et de défauts. D'abord ces quatre personnages sont alignés là sur le même plan, les étoffes, les coussins, les tapis, venant en droite ligne du rayon oriental du Louvre, me gênent par leur exécution également excellente, il n'y a pas une échappée, pas une profondeur, tout ça est étalé devant vous et les figures dansent. On peut se contenter de l'exécution seule à condition que le peintre ne cherchera pas autre chose, mais dès qu'on vous offre un panneau de cinq à six mètres on ne saurait passer sous silence des défauts qui font du tableau de M. Bompard une chose commune et presque pénible à voir... et c'est d'autant plus enrageant qu'il y a là des morceaux d'une couleur et d'une crânerie d'exécution tout à fait remarquables.

Je déteste la femme sur fond paon de M. Carolus Duran. Je sais bien qu'il est d'usage de parler du brio, de la virtuosité, etc., etc., du maître, mais ça c'est entendu, c'est du Carolus, et une fois cela constaté, je répète que je déteste ce paquet noir sur ce fond de peluche paon. Quant à "Beppino" c'est différent, je ne crois pas un autre que M. Carolus Duran capable de nous donner une tête de bébé d'un ton aussi délicat et vrai, avec ce regard vague qui ne regarde encore rien. Je donnerais toutes les peluches et toutes les fourrures de M. Carolus Duran pour cette tête exquise.

Une étonnante étude de vieille par M. Crochepierre. Si M. Crochepierre était mort depuis longtemps, on trouverait ça aussi beau que les anciens hollandais.

Un beau portrait de M. Debat-Panson.

"La récolte des foins", de M. Julien Dupré, est une bonne chose.

Pas mal du tout le petit tableau militaire de M. Groleron : les troupiers, la neige, le ciel gris, on sent le froid.

"Beau Temps", de M. Heilbuth, deux femmes dans une barque. C'est ravissant, plein air, de lumière, de vérité et de charme.

Une femme nue paraissant avoir séjourné une huitaine de jours dans l'eau, se tord douloureusement les cheveux. "Astarté", de M. Feyen-Perrin. Astarté ? Pas possible ? C'est égal, je ne crois pas que ce corps avachi puisse dignement fécondé le monde, même en tordant ses cheveux.

Qu'est-ce que deviendra le "Mariage civil" de M. Gervex, quand les modes auront changé ?

"La source de M. Henner est, comme toutes ses nymphes, d'une poésie et d'un charme inexprimable. C'est toujours la même note de chair au milieu d'un paysage gros vert avec un bout de ciel bleu. Cette monotonie qui aurait tué un autre, non seulement ne nous gâte pas, M. Henner, mais charme et ravit toujours davantage. Une vraie magie. M. Henner expose aussi un "saint-Gérôme" fait de la même pâte que sa source et dans un paysage identique... Mais moi je n'aime que ses nymphes, mais par exemple je les adore.

Qu'est-ce que c'est, mon Dieu, que cette vieille Pandore en robe de velours gris, avec sa boite ouverte sur une table recouverte d'un drap rouge, qui sent l'inquisition, et cette chimère ailée sur la table ? Le portrait de la comtesse R..., par M. J.-Paul Laurens. Ça, un portrait ? O stupeur.

Bonne "Nature morte", de M. Foret, mais que c'est donc "embêtant", ces casseroles et cette viande crue, et tous ces objets amusants des natures mortes.

"Les Oies qui regardent un tableau", par M. Schenk. On rit beaucoup de l'allusion. Je ne veux pas croire que ce soit le jury, mais c'est pour sûr le public et nous autres. -- Ne parlons pas, n'est-ce pas, de la femme en rose qui se jette sur les rails, par M. E. Heil. -- Et le "Festin d'Héliogabale", de M. Mathieu, donc ! A quoi ça peut-il bien servir des tableaux comme ça ? Est-il possible que M. Mathieu pense que le public, quelque oie qu'il puisse être, ira regarder cette caricature.

Prenez garde, M. Renouf, ne tombez pas dans la peinture lisse, ce n'est pas beau, c'est même horrible. Votre "Coup de main" est d'une mièvrerie désolante, et au surplus c'est sentimental, mais comme il y a des qualités tout de même, c'est encore une bonne chose.

Plus loin, on est frappé par une grotesque "Agrippine", de M. Rixens ; est-il possible de dépenser pas mal de talent pour une chose pareille.

M. Swedomski expose la "Fille d'Auguste en exil", d'un sentiment très juste. C'est bien là la criminelle et séduisante Julie, une de ces femmes de l'histoire qui ont fait un tas de choses immondes et qui restent tout de même intéressantes et poétiques. Et c'est bien peint, le haut du ciel qu'on voit est lumineux et vrai.

Je me détourne avec un sentiment partagé par beaucoup, du panorama militaire de M. Protais pour aller admirer les deux toiles de M. de Neuville, le "Cimetière de Saint-Privat" et le "Porteur de dépêches". On dit qu'il y a du plaisir à éreinter les gens, je vous assure qu'il y en a aussi à en dire du bien et surtout à regarder quelque chose de très bien. M. de Neuville est un des rares artistes dont le talent se maintient toujours au même niveau, je ne me souviens pas d'une oeuvre de lui qui soit plate ou simplement ordinaire.

"Le Pauvre Pêcheur", de M. Puvis de Chavannes ! Est-ce une gageure ? Oeuvre étonnante ! Il paraît qu'avec une âme très exquise, on peut saisir ce qu'il y a de superlativement exquis dans cette chose horrible. C'est tellement mauvais, qu'on reste stupéfait, et qu'à force de n'y rien comprendre, on se dit : "Pour qu'une pareille machine soit discutée, il faut que ce soit admirable, et on admire".

J'ai oublié bien du monde, je crois, mais personne ne s'en plaindra, je ne suis vraiment pas assez aimable.

Pauline Orell.

( Journal hebdomadaire ).